日本はエネルギー自給自足において大きな課題を抱えています。2019年度の自給率はわずか12.1%に留まり、OECD諸国の中でも低い水準です。この背景には、国内資源の限界と再生可能エネルギーの活用の遅れがあります。

しかし、最近ではZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の導入や自家発電の普及が進み、エネルギー自給自足への一歩が踏み出されています。また、SDGsの目標7に沿った政策や、再生可能エネルギーの利用拡大に向けた取り組みも活発化しています。

この記事では、日本のエネルギー自給自足に向けた現状、課題、そして未来の展望について深掘りしていきます。

エネルギー自給自足の現状と日本の課題

日本のエネルギー自給自足に関する現状は、多くの課題を抱えています。国内で消費されるエネルギーの大部分は、海外からの輸入に依存しており、これがエネルギー安全保障のリスクとなっています。特に、化石燃料に大きく依存していることは、環境問題や経済的な不安定さを引き起こす要因となっています。日本は、エネルギー自給率を高めることで、これらのリスクを軽減し、持続可能な社会を実現する必要があります。

エネルギー自給自足を目指す上で、再生可能エネルギーの導入拡大やエネルギー効率の向上が鍵となります。しかし、これらの取り組みは技術的な課題やコスト、地域の環境に適したエネルギー源の選定など、多くのハードルが存在します。日本が直面しているこれらの課題を克服し、エネルギー自給自足を実現するためには、政府、企業、そして市民一人ひとりの協力が不可欠です。

日本のエネルギー自給率の実態

日本のエネルギー自給率は、他の先進国と比較して著しく低い水準にあります。2019年度の自給率は12.1%に過ぎず、これは国内で消費されるエネルギーの大部分が海外からの輸入に依存していることを示しています。特に、化石燃料の輸入依存度は高く、エネルギー安全保障の観点からも大きな課題となっています。この状況は、国際的な政治経済の変動によってエネルギー供給が不安定になるリスクを高めています。

日本がエネルギー自給自足を目指す上で、自国でのエネルギー資源の開発と利用、再生可能エネルギーへの転換が急務です。しかし、地理的な制約や技術的な課題、コストの問題など、多くのハードルが存在します。これらの課題を克服し、エネルギー自給率を向上させるためには、政府の政策や企業の技術革新、市民の意識改革が必要です。

国際比較と日本の位置づけ

日本のエネルギー自給率は、国際的に見ても低い水準にあります。OECD諸国の中でも、日本はエネルギー自給率が低い国の一つであり、これは国内でのエネルギー資源の限られた量と、高いエネルギー需要に起因しています。他国との比較では、特に再生可能エネルギーの導入率が低いことが顕著で、これが日本のエネルギー自給自足の課題をより一層難しくしています。

国際社会では、エネルギー安全保障や環境問題への対応として、再生可能エネルギーへの移行が進んでいます。日本もこの流れに乗り遅れないよう、再生可能エネルギーの導入を加速する必要があります。これには、政府の積極的な政策支援や、民間企業の技術革新、そして市民の意識改革が不可欠です。国際的な動向を踏まえ、日本がエネルギー自給自足を実現するためには、これらの取り組みを一層強化することが求められます。

再生可能エネルギーの可能性と限界

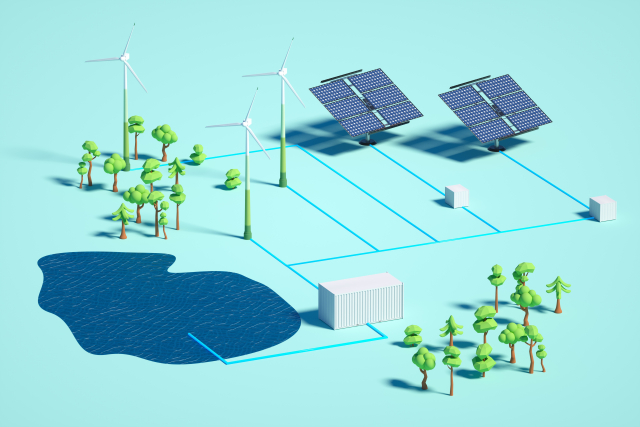

再生可能エネルギーは、エネルギー自給自足を実現する上で重要な役割を担います。太陽光、風力、水力、地熱など、様々な形態の再生可能エネルギーが存在し、これらは化石燃料に代わる持続可能なエネルギー源として期待されています。再生可能エネルギーは、環境への影響が少なく、エネルギー安全保障の観点からも重要です。特に、気候変動への対策として、再生可能エネルギーの導入は世界的なトレンドとなっています。

しかし、再生可能エネルギーには限界も存在します。技術的な課題、コスト、エネルギー供給の安定性など、多くの問題が挙げられます。例えば、太陽光発電や風力発電は天候に左右されるため、安定したエネルギー供給を確保することが難しい場合があります。また、再生可能エネルギーの導入には初期投資が必要であり、これが普及の障壁となっている場合もあります。

再生可能エネルギーの種類と特徴

再生可能エネルギーには、太陽光、風力、水力、地熱など、多様な種類があります。太陽光発電は、太陽の光を直接電気に変換する技術で、設置が容易であることから、家庭やビルの屋根に設置されることが多いです。風力発電は、風の力を利用して発電する方法で、特に風の強い地域での導入が進んでいます。水力発電は、水の流れを利用して発電する古くからの方法で、安定したエネルギー供給が可能です。地熱発電は、地下の熱を利用して発電する方法で、特に火山国である日本には大きな可能性があります。

これらの再生可能エネルギーは、それぞれに特徴と利点がありますが、同時に限界も抱えています。例えば、太陽光発電は天候に依存するため、曇りや雨の日には発電効率が低下します。風力発電もまた、風の強さによって発電量が変動するため、安定した供給が難しい場合があります。水力発電は、ダム建設などの環境への影響が問題視されることがあります。地熱発電は、地域によっては地熱資源の開発が難しい場合もあります。

日本における再生可能エネルギーの利用状況

日本における再生可能エネルギーの利用状況は、まだ十分とは言えません。国内のエネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合は、他国と比較して低い水準にあります。特に、太陽光発電や風力発電の導入は進んでいますが、全体のエネルギー供給に占める割合はまだ小さいです。これは、技術的な課題やコスト、地域の環境に適したエネルギー源の選定など、多くのハードルが存在するためです。

日本政府は、再生可能エネルギーの導入を促進するために様々な施策を実施しています。これには、再生可能エネルギーの普及を目指すフィードインタリフ(FIT)制度や、再生可能エネルギーの研究開発への投資などが含まれます。しかし、これらの施策にもかかわらず、再生可能エネルギーの普及は進んでいるとは言い難い状況です。日本がエネルギー自給自足を実現するためには、再生可能エネルギーの導入をさらに加速する必要があります。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の最新動向

ZEH、つまりネット・ゼロ・エネルギー・ハウスは、日本におけるエネルギー自給自足の重要な要素として注目されています。ZEHは、年間を通じて消費するエネルギー量と自宅で生成するエネルギー量が相殺される住宅のことを指し、持続可能な住環境を提供します。太陽光発電システムや高断熱材の使用など、エネルギー効率の高い技術が活用されています。

最近の動向として、ZEHの普及率は着実に増加しており、政府も2020年までに新築住宅のZEH化を目指しています。これは、エネルギー自給自足の実現に向けた重要なステップであり、住宅市場における新たな潮流を生み出しています。ZEHの普及は、エネルギー消費の削減だけでなく、CO2排出量の削減にも寄与し、地球温暖化対策にも一役買っています。

SDGsとエネルギー自給自足

持続可能な開発目標(SDGs)は、エネルギー自給自足の取り組みにおいても重要な指針となっています。特に、SDGsの目標7「持続可能なエネルギーをみんなに」は、エネルギーの持続可能性と普遍性を目指すものです。日本においても、この目標に沿ったエネルギー政策が求められており、再生可能エネルギーの導入拡大やエネルギー効率の向上が重要なテーマとなっています。

SDGs目標7と日本のエネルギー政策

SDGsの目標7は、日本のエネルギー政策においても重要な役割を果たしています。日本政府は、2030年までに再生可能エネルギーを主要な電源とする方針を打ち出しており、これはSDGs目標7の実現に向けた重要なステップです。再生可能エネルギーの導入拡大により、エネルギー自給自足の実現と環境負荷の軽減を目指しています。

政府は、再生可能エネルギーの普及を促進するために様々な施策を実施しており、これにはフィードインタリフ(FIT)制度や再生可能エネルギーの研究開発への投資が含まれます。これらの政策は、エネルギー自給自足の実現に向けての重要な一歩であり、SDGs目標7の達成にも寄与しています。

原子力発電と常温核融合の現状

原子力発電は、日本におけるエネルギー自給自足の重要な要素の一つです。高いエネルギー効率と低いCO2排出量が特徴で、エネルギー安全保障と環境問題の両面で重要な役割を果たしています。しかし、福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電に対する社会的な懸念が高まり、安全性の向上とリスク管理が重要な課題となっています。

一方で、常温核融合は、将来のエネルギー源として大きな期待を集めています。核融合は、太陽のエネルギー生成メカニズムに似たプロセスで、理論上はほぼ無限のエネルギーを提供することが可能です。現在、技術的な課題や高いコストが実用化の障壁となっていますが、研究開発が進むにつれて、実現可能性が高まっています。

地域エネルギー需給データベースの活用

地域エネルギー需給データベースの活用は、日本におけるエネルギー自給自足の取り組みにおいて重要な役割を果たしています。このデータベースは、日本全国のエネルギー需要と再生可能エネルギー資源量の詳細なデータを提供し、地域ごとのエネルギー政策の策定や再生可能エネルギーの導入計画の策定に役立っています。

データベースを活用することで、地域の特性に合わせたエネルギー政策を立案することが可能になります。例えば、太陽光発電や風力発電のポテンシャルが高い地域では、これらのエネルギー源の導入を促進する政策が有効です。また、地域ごとのエネルギー消費パターンの分析により、エネルギー効率の向上や需要管理の最適化が図れます。

自家発電の方法と持続可能性

自家発電は、エネルギー自給自足を目指す上で重要な役割を果たしています。太陽光発電や風力発電、小規模水力発電など、様々な自家発電方法が存在し、これらは個々の家庭やビジネスにおいて、エネルギーの自給自足を可能にします。特に太陽光発電は、設置が容易で、家庭や企業におけるエネルギー自給自足の主要な手段となっています。

自家発電の普及は、エネルギー供給の分散化を促進し、エネルギーシステムの持続可能性を高めます。また、自家発電によるエネルギーの自給自足は、エネルギーの安定供給に寄与し、災害時の電力供給の確保にも役立ちます。しかし、自家発電の普及には、初期投資のコストや技術的な課題、地域の気象条件など、克服すべき課題も存在します。

再生可能エネルギーとSDGs取組事例

再生可能エネルギーの導入は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた重要な取り組みです。特に、SDGsの目標7「持続可能なエネルギーをみんなに」の達成には、再生可能エネルギーの普及が不可欠です。日本では、太陽光発電、風力発電、水力発電など、様々な再生可能エネルギー源の導入が進んでいます。

再生可能エネルギーの導入事例としては、地域コミュニティによる小規模な太陽光発電プロジェクトや、企業による大規模な風力発電プロジェクトなどが挙げられます。これらの取り組みは、エネルギーの自給自足を促進するだけでなく、地域経済の活性化や新たな雇用創出にも寄与しています。また、再生可能エネルギーの普及は、CO2排出量の削減や気候変動対策にも重要な役割を果たしています。

食とエネルギーの自給自足を目指す取り組み

日本における食とエネルギーの自給自足は、持続可能な社会を実現するための重要な取り組みです。食料自給率の向上とエネルギー自給自足は、国内資源の有効活用と地域経済の活性化に寄与します。特に、農業分野での再生可能エネルギーの利用拡大は、食料生産とエネルギー供給の両方を持続可能な形で実現するための鍵となります。

日本では、太陽光発電を活用した農業や、バイオマスエネルギーの利用など、食とエネルギーの自給自足を目指す様々なイノベーションが進行中です。これらの取り組みは、エネルギーの地産地消を促進し、地域の自立と持続可能性を高める効果が期待されます。しかし、技術的な課題やコスト、市場の受容性など、克服すべきハードルも存在します。

エネルギー自給自足への未来展望

エネルギー自給自足への未来展望は、日本における持続可能な社会の実現に向けた重要なテーマです。再生可能エネルギーの導入拡大、エネルギー効率の向上、そしてエネルギーの地産地消の促進は、エネルギー自給自足の実現に向けた重要なステップです。また、エネルギー自給自足の実現は、エネルギー安全保障の強化と環境問題への対応にも寄与します。

今後、日本は再生可能エネルギー技術の革新、エネルギー効率の向上、そしてエネルギー消費の最適化を進める必要があります。これには、政府の政策支援、企業の技術革新、市民の意識改革が不可欠です。エネルギー自給自足への道は多くの課題を含みますが、これらを克服することで、持続可能な未来が実現可能になります。

まとめ:日本のエネルギー自給自足への挑戦

日本のエネルギー自給自足への道は、多くの課題と可能性を秘めています。現在のエネルギー自給率は低く、国際的にも後れを取っている状況ですが、再生可能エネルギーの導入拡大やZEHの普及など、前進するための動きは確実に進行中です。特に、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、エネルギー自給自足の鍵を握る要素として期待されています。

SDGsの目標7に沿ったエネルギー政策の推進、原子力発電と常温核融合技術の発展、地域エネルギー需給データベースの活用など、日本は多角的なアプローチでエネルギー自給自足を目指しています。自家発電の普及や食とエネルギーの自給自足を目指す取り組みも、この目標達成に向けた重要なステップです。

持続可能な未来に向けて、日本はエネルギー自給自足の実現を目指し、技術革新、政策支援、市民意識の変革を進めています。これらの取り組みが結実することで、エネルギー安全保障の強化と環境問題への対応が可能になり、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。