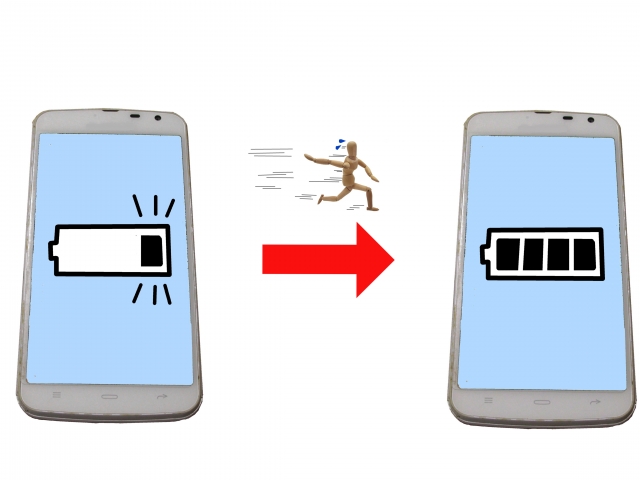

Googleは、今後発売されるPixel 9aを皮切りに「Battery health assistance」を導入し、バッテリーの化学的劣化に対応する方針を明らかにした。これは最大1000回の充電サイクルにおいて約80%の容量を維持し、長期使用を前提とした設計とされる。この機能は、最大電圧を段階的に制御しながら充電速度も調整するもので、今後リリースされるAndroid 16において他のバッテリー最適化機能と統合される見通しだ。

過去のiPhone同様、使用年数と劣化のバランスを取る仕組みとなる。Pixelユーザーの手元で設定を変更することはできないが、今後は既存機種にも任意機能として展開される可能性が高い。7年のOSアップデートに対応するPixelの長寿命化戦略が、ついにバッテリー管理にまで及んできた。

Pixel 9aに搭載されるBattery health assistanceの中核機能と仕組み

GoogleがPixel 9a以降に実装予定の「Battery health assistance」は、バッテリーの最大電圧を200回の充電サイクル以降から徐々に制限し、最終的に1000回まで段階的に調整する技術である。これにより、使用初期のフルパフォーマンスを保持しつつ、化学的劣化によるバッテリー容量の低下を抑えることが主眼とされる。加えて、端末の充電速度もバッテリー状態に応じて自動的に調整される設計となっており、瞬間的な高速充電よりも全体的な寿命管理を優先する方針がうかがえる。

この手法は、iPhoneにおけるパフォーマンス管理機能とも通底する設計思想であり、過去にはPixel 4aで発熱回避のため同様の措置が試験的に導入された経緯がある。Googleはこの技術を、ユーザーによる手動設定を排除した上で一貫した自動管理機構として提供する。長期利用を前提としたPixelの7年サポートというアプローチを裏付ける機能として、今後すべてのPixelシリーズに適用される布石ともいえる。

既存モデルへの適用とAndroid 16に向けた広がり

Battery health assistanceは、Pixel 9aに標準搭載される一方、既存のPixelデバイスには「任意のアップデート」として段階的に提供される見込みである。Googleは公式に「ユーザーによるカスタマイズは不可」としており、この設計は制御性よりも信頼性を優先した仕様と解釈される。また、同機能はAndroid 16に合わせて導入が予告されている「バッテリー健康度」機能との連携が想定されており、推定容量や充電回数の確認、80%上限の充電制御などとの統合的なバッテリー管理体系が視野に入る。

事実として、Pixel 8a以降では最大1000回の充電サイクルで80%のバッテリー容量維持が公表されているが、過去のPixel 3aから8 Proまでは約800回の充電で同水準の維持とされており、ハードウェア自体の進化とソフトウェア補完の組み合わせが期待されている。こうした機能群は、端末の性能維持だけでなく、サステナビリティや電子機器のライフサイクルに対するGoogleの取り組みの一端と捉えられる。

長期サポート戦略とパフォーマンス管理への慎重な設計思想

Googleが掲げる7年間のOSアップデートとセキュリティサポートに対応するには、単にソフトウェアの更新だけでなく、ハードウェアと電源管理の持続性が不可欠である。今回のBattery health assistanceは、劣化が避けられないリチウムイオンバッテリーの宿命に対して、ソフトウェア主導で持続的な運用を実現しようとするものである。充電速度を制御し、容量に応じて性能を調整する設計は、過去にAppleが経験した「バッテリー劣化による性能低下」の社会的反発を教訓としたものと捉えることができる。

Pixel 9aではこの機能を手動で無効化する選択肢が用意されていない点も特筆される。これは、一般ユーザーが性能を優先して結果的にバッテリー寿命を縮める事態を避ける意図があると考えられる。端末寿命の延長と安定性確保は、単なる新機能の提供にとどまらず、長期利用者の信頼を維持し、中古市場を含めたPixelブランド全体の価値保持にも寄与する動きである。今後のGoogleの端末開発において、この思想が中核に据えられていくことは想像に難くない。

Source:9to5Google