2025年、日本企業はAIの普及とともにガバナンス、リスク、コンプライアンス(GRC)の新たな局面に直面している。IDC調査によれば、日本のAI投資額は2025年までに5.8倍に拡大するとされ、企業の最重要課題としてGRCが浮上した事実は象徴的である。効率化や生産性向上を狙うAI導入は、同時に情報漏洩、倫理的バイアス、セキュリティ脆弱性といったリスクを増幅させ、コンプライアンス対応を不可避のものにしている。

特に、個人情報保護法(PIPA)の改正議論は、データ利活用の促進とプライバシー保護強化という相反する要請を企業に突きつけている。さらに、ISMAPやISMSの維持運用に伴う負荷、AI搭載医療機器の厳格な規制、ソブリンAIによる経済安全保障といった論点は、従来の枠組みを超えた対応を迫る。本稿では、最新のAIコンプライアンスツール、規制動向、実際の導入事例を多角的に分析し、日本企業が直面する課題と戦略的選択肢を提示する。AIガバナンス元年ともいえる2025年、企業がどのように規制対応と競争力強化を両立させるかを探る。

AI普及がもたらすGRC環境の大転換

AIの急速な普及は、日本企業のガバナンス、リスク、コンプライアンス(GRC)環境を根本から変えつつある。従来のGRCは法令遵守や内部統制を中心とした枠組みであったが、AIの導入によってリスクの性質が質的に変容している。情報漏洩やセキュリティ侵害だけでなく、生成AIが生み出すバイアスや誤情報、さらには知的財産流出といった新たな脅威が浮上しているのである。

レノボがIDCに委託した調査によると、日本のAI投資額は2025年までに5.8倍に増加すると予測されている。この伸び率はアジア太平洋地域の平均3.3倍を大きく上回り、世界的にも突出している。さらに、同調査では2025年におけるCIOの最優先課題として「GRC」が首位に浮上したことが明らかになった。これはAI導入が単なる効率化の手段ではなく、リスク管理と表裏一体で進めなければならない現実を示している。

企業のAI投資拡大と並行して、日本のRegTech市場も年平均成長率15%以上で拡大し、2033年には約4,300億円規模に到達すると予測されている。特に、AI活用を前提としたRegTech市場はCAGR36%超とさらに高い成長率が見込まれ、AIがリスクの源泉であると同時に、その解決手段としての新市場を形成していることが理解できる。

この現象は「フィードバックループ」として説明される。つまり、AIが新しいリスクを生み出し、そのリスク管理のためにさらにAIソリューションが必要となる循環構造である。結果として、GRCは企業にとって単なる防御策ではなく、経営戦略そのものの中核に位置づけられつつある。

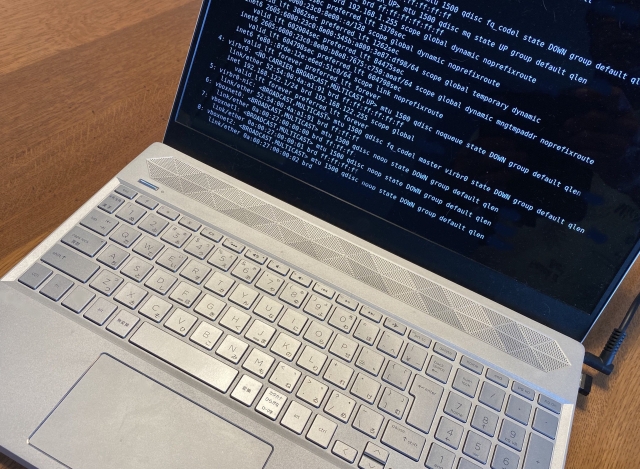

この変化を受けて、多くの企業ではAIによるリスク予測や不正検知、データ保護強化といった高度な仕組みを導入している。例えば、金融機関では取引監視にAIを活用し、通常と異なるパターンを即座に検知する体制を整えている。また、製造業では知的財産流出を防ぐため、ソブリンAIを採用する企業も増加している。

今後の企業競争力は、AIをどのように導入するかだけでなく、それをどのように統制し、信頼性を確保するかにかかっている。

個人情報保護法改正と生成AIリスクの衝撃

生成AIの普及は、個人情報保護法(PIPA)の実務に大きな影響を与えている。特に従業員が業務の一環で生成AIにデータを入力する際、無意識に個人情報や機密情報が外部に流出するリスクが急増している。入力データがAIモデルの学習に利用され、他ユーザーの出力に混入する事例は、すでに現実的な脅威として各業界で報告されている。

こうした背景のもと、個人情報保護委員会は2025年改正を視野に、データ利活用の促進とプライバシー保護強化の両立を議論している。特定条件下で本人同意なしに個人データをAI開発に利用可能とする緩和策が検討される一方、情報漏洩事故の増加は世論の規制強化要望を高めており、二つの力が拮抗しているのが現状である。

まとめると次のような緊張関係が生じている。

- 規制緩和:AI産業の国際競争力強化を狙い、データ活用を推進

- 規制強化:情報漏洩の増加により、社会的信頼性の担保を求める圧力

- 企業課題:両立を実現する高度なデータガバナンス体制の構築

具体例として、株式会社LegalOn Technologiesの「LegalForce」は、契約書やプライバシーポリシーをAIで自動レビューし、改正法規への適合性を確認できる機能を拡張した。さらに、IBMの「OpenPages with watsonx」は、登録段階で個人情報を自動検知する仕組みを備え、事後対応から予防型対応へとシフトしている。

これらのツールは、従来の「人が確認するコンプライアンス」から「AIが埋め込まれた業務プロセス」に移行する大きな転換点を示している。

PIPA改正を前に、企業が求められているのは規制順守の姿勢だけではなく、AIを活用した能動的なリスク管理である。それにより、規制緩和の恩恵を享受しつつ、社会的信頼を維持する両立が可能となる。

PIPA遵守を支える最新AIコンプライアンスツール

個人情報保護法(PIPA)の改正を控え、企業は従来の人手依存型のコンプライアンスから、AIを組み込んだ能動的な仕組みへと移行を迫られている。その背景には、生成AIの業務利用が急速に進み、社員が無意識のうちに個人情報を外部サービスに入力してしまうリスクの増大がある。こうした新たな課題に対応するため、複数のAI駆動型ソリューションが登場している。

契約書・ポリシー自動レビューを担うLegalForce

LegalOn Technologiesが提供する「LegalForce」は、契約書審査に特化したAIプラットフォームであるが、近年ではプライバシーポリシーや外部送信規律(Cookie規制)への対応機能を強化した。AIが文書の条文を解析し、PIPAや関連法規の要求事項との整合性を自動的に確認することで、法務担当者の負担を大幅に削減する。これにより、抜け漏れや改正法対応の遅れといったリスクを低減できる。

予防型リスク管理を実現するIBM OpenPages with watsonx

IBMの「OpenPages with watsonx」は、GRCプラットフォームにAIを組み込み、個人情報の自動検知を可能にした点が注目される。データが登録される段階で個人情報をスキャンし、混入の可能性があれば即座に警告する仕組みを備えている。従来の事後対応ではなく、問題の発生を未然に防ぐ予防型コンプライアンスを実現していることが大きな特徴である。さらに、AIによる文書要約やインシデント分析支援により、リスク管理業務全体の効率化を後押ししている。

組織横断的管理を可能にするOneTrust

世界的に展開するOneTrustは、プライバシー影響評価(PIA)、データマッピング、同意管理などの機能をGRCやセキュリティ管理と統合的に扱える点に強みを持つ。部門ごとに異なる台帳やツールでリスクを管理していた従来型の企業構造に対し、リスク情報を一元化することで組織全体の「信頼性」を可視化できる。日本でも大企業を中心に導入が進んでおり、戦略的なコンプライアンス体制の構築に寄与している。

これらのツールは、単なる効率化に留まらず、企業が直面する規制緩和と規制強化の二重圧力を乗り越えるための実践的手段となっている。AIによる能動的かつ統合的な管理こそが、今後のPIPA対応の鍵となる。

ISMAP/ISMSにおける自動化とISO/IEC 42001の登場

政府情報システムのセキュリティ評価制度(ISMAP)やISO/IEC 27001を基盤とした情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)は、企業にとって信頼の証である。しかし、認証の維持や更新には膨大な作業負荷が伴う。この課題を解決するのが、AIを活用した自動化ソリューションである。

ISO/IEC 42001によるAIマネジメントの国際標準化

2023年に発行されたISO/IEC 42001は、AIマネジメントシステム(AIMS)に関する世界初の認証可能な国際規格であり、「信頼できるAI」を定量的に評価する仕組みを提供する。2025年には日本企業のGodotが国内初の認証を取得し、AIガバナンス強化の新たな指標となった。今後はAIMS認証が、国内外の規制対応や取引上の信頼を得るための「通貨」となる可能性が高い。

セキュリティ評価の自動化を実現するSecureLight

SecureNavi社が提供する「SecureLight」は、取引先から頻繁に求められるセキュリティチェックシートへの回答をAIで自動生成するクラウドサービスである。これまで数日を要していた作業を数分に短縮できるほか、IPAが指摘する「サプライチェーン攻撃」への懸念に対応するため、企業のセキュリティ水準を迅速に可視化できる点が評価されている。

規制変化に追随するArcher Evolv™

Archer Technologiesの「Archer Evolv™」は、世界中の規制改定をAIが監視し、自社の管理策と自動的に紐付ける機能を備える。これにより、ISMSの維持において規制ギャップが生じるリスクを最小化できる。特に外資系企業やグローバル展開を進める日本企業にとって、動的な規制対応能力は競争優位を生み出す要素となる。

包括的なISMS運用支援を提供するSecureNavi

さらに、SecureNaviのプラットフォームは、リスクアセスメントや内部監査支援、従業員向けeラーニングまでを統合した運用スイートを提供している。これにより、属人化を排除し、ISMSの持続的な運用を効率化することが可能となる。

AIによる自動化と国際規格の登場は、ISMAP/ISMSの負荷を軽減するだけでなく、企業に新たな信頼性を付与する。今後は、AIコンプライアンスにおける「効率性」と「信頼性」が両立する時代が到来するであろう。

医療AIプログラム規制と承認事例から見る成長市場

AI搭載の医療機器プログラム(SaMD: Software as a Medical Device)は、日本において厳格な規制下での承認を経て市場に展開されている。医薬品医療機器等法(薬機法)のもと、PMDAが管轄するこの分野は、患者安全とイノベーションの両立を目的とした制度設計が特徴的である。特にAI技術特有の課題であるアルゴリズムの透明性や学習データの品質が重視され、開発者は「なぜその判断に至ったのか」を説明できるエビデンスを求められる。

現在承認を受けたAI医療機器の多くは、画像診断支援領域に集中している。大腸内視鏡での病変検出を行う「EndoBRAIN-EYE」(サイバネットシステム)、脳動脈瘤検出を支援する「EIRL aneurysm」(エルピクセル)、肺結節を検出する「FS-AI688型」(富士フイルム)などが代表的事例である。これらは医師の診断補助として活用され、見落としを防ぎ、診断精度を向上させる効果を発揮している。

承認事例の多くが「コンピュータ支援検出(CAD)」に分類されることは注目に値する。これはAIが画像から異常候補を提示する仕組みであり、第一段階として普及したといえる。今後は疾患進行の予測や治療法の推奨といったより複雑な領域へ応用が広がると予想される。

また、PMDAは海外承認済み製品に対しても、日本人特有の疾患傾向や医療環境を考慮し、日本の患者データによる追加検証を要求する場合がある。これは一見厳格な規制のように見えるが、実際には国内企業やスタートアップにとって優位性を生み出している。臨床データへのアクセスが容易な国内事業者は、海外大手に対抗できる競争環境を確保できるからである。

このように、AI医療機器市場は規制によって制約される一方で、信頼性を担保した健全な成長を遂げている。規制と技術革新のバランスが、日本の医療AI市場を持続的に拡大させる原動力となっている。

ソブリンAIと経済安全保障の新たな潮流

AI普及の進展とともに、日本企業が直面する新たな戦略的課題が「ソブリンAI」である。これはAIシステムを自国内、あるいは自社が管理する環境で開発・運用する考え方を指し、単なる技術的選択肢を超え、経済安全保障の観点から注目されている。

背景には、外部のクラウドサービスに機密情報を預けるリスクがある。研究開発データや設計図、経営情報といった企業競争力の源泉が、海外事業者のAI学習に利用される可能性は看過できない。改正個人情報保護法の遵守だけでなく、知的財産流出を防ぐ観点からも、ソブリンAIは企業にとって必須の選択肢となりつつある。

具体例として、株式会社ストックマークはNVIDIAと協業し、日本語に特化した大規模言語モデルを開発した。同モデルはトヨタやパナソニックの技術文書解析で高い性能を発揮し、グローバル汎用モデルを凌駕する結果を示した。これは、ドメイン特化型ソブリンAIがグローバルクラウドを上回る付加価値を持つことを実証している。

企業の活用シナリオを整理すると以下のようになる。

- 一般業務領域(財務・マーケティング):グローバルクラウドAIを活用

- 中核領域(製造・研究開発):オンプレミス型ソブリンAIが必須

- 国家レベル(安全保障・公共事業):自国管理AIによるデータ主権確保

この二極化が進むことで、日本市場では「外部クラウドAI」と「ソブリンAI」が共存し、用途によって使い分けられる構造が形成されている。

ソブリンAIは、単なるコンプライアンス対応を超え、企業の競争優位と国家の技術的自立を守る戦略的投資である。 日本の産業基盤を支える製造業にとって、この潮流をいかに取り込むかが、将来の競争力を決定づけることになる。

戦略的フレームワーク:自社に最適なAIコンプライアンス導入法

AIコンプライアンスツールの導入は、単なる製品比較ではなく、企業の戦略とリスク特性に即した意思決定が不可欠である。特に日本市場では、個人情報保護法、ISMS/ISMAP、医療機器規制といった複数の規制が同時並行で存在するため、導入の優先順位を誤れば費用対効果が著しく低下する可能性がある。

規制ドメインと業界特性の明確化

まず取り組むべきは、自社が最も影響を受けやすい規制領域を特定することである。金融や医療など高リスク業界は包括的なGRCプラットフォームの導入が有効であり、IBM OpenPagesやArcher Evolvといったグローバル対応型の統合ツールが選択肢となる。一方で、法務部門の契約書審査など特定の課題を解決したい企業にとっては、LegalForceのようなポイントソリューションが費用対効果を発揮する。

データ主権とソブリンAIの考慮

研究開発データや製造ノウハウが競争力の源泉である企業にとっては、外部クラウドサービスを利用するリスクは看過できない。その場合、ソブリンAIを基盤としたオンプレミス型のツール選択が必要となる。これは経済安全保障の観点からも正当性があり、取引先や規制当局に対して強固な信頼を築く要因となる。

統合か特化かの選択軸

組織全体のコンプライアンス文化を変革し、部門間の情報サイロを解消したい場合はOneTrustのような統合型プラットフォームが望ましい。しかし、短期間で成果を出したい場合は、SecureLightのように特定の作業負荷を劇的に軽減できる特化型ツールから導入を始めるほうが効果的である。

意思決定のフレームワーク

- 高リスク業界:包括的・統合型GRCプラットフォーム

- 特定課題対応:ポイントソリューションからスモールスタート

- データ主権が重要:ソブリンAI対応ソリューション

- 社内改革優先:統合型プラットフォームで全体最適

このような整理を行うことで、単なる流行としてのAI導入ではなく、企業戦略と整合性のある持続的なコンプライアンス基盤を構築できる。最適な選択は「どのAIツールを導入するか」ではなく「どのリスクを最優先で制御するか」によって決まる。

人間中心のAIガバナンスと倫理的課題

AIコンプライアンスの高度化が進む一方で、忘れてはならないのは「人間の役割」である。いかに高度なAIツールであっても、最終的な責任は人間が担わなければならない。AIに依存しすぎることは、新たなリスクを生み出す可能性がある。

ヒューマン・イン・ザ・ループの重要性

AIが提示したリスク判断や条文チェックは、その根拠を人間が理解できなければ適切に活用できない。説明可能なAI(XAI)の技術を導入し、なぜ特定のリスクが指摘されたのかを把握する仕組みを整えることが不可欠である。人間の判断を補完するAIという位置づけを明確にすることで、過信による誤判断を防げる。

倫理的ガバナンスの必要性

人工知能学会が提唱する倫理指針に沿い、公平性、プライバシー尊重、人間の尊厳といった原則を組織のAI利用ポリシーに組み込むことが求められる。これらは単なる理念ではなく、社内のAI利用プロセスを監査する際の評価基準としても機能する。倫理的ガバナンスを持たない企業は、規制遵守を果たしても社会的信頼を失いかねない。

実務での取り組み事例

近年、大手金融機関ではAIによる与信審査において、最終判断を必ず人間が行う体制を維持している。また、製造業ではAIによる品質検査結果に対して、人間の技術者が抜き取り検証を行い、バイアスや誤検出を防ぐ運用を続けている。これらの取り組みは「人間中心のAIガバナンス」の実践例である。

AIコンプライアンスの未来は、技術的な自動化だけでは完成しない。人間による監督と倫理的基準の徹底こそが、持続的に信頼されるAI活用の条件である。