生成AIの進化は文章や画像領域にとどまらず、音声の分野でも急速に加速している。その中で注目度を急上昇させているのが「Murf AI」である。単なるテキスト読み上げツールではなく、音声生成・編集・演出・翻訳・連携・API自動化までを一気通貫で担う統合型プラットフォームとして、多様な業界で導入が進んでいる。

特にYouTube動画、eラーニング、広告、音声メディア、企業プレゼンテーションなどでの実用性が高く、Canvaとの連携や高精度な日本語対応、商用利用を前提としたライセンス体系、発音管理機能など、国内ユーザーにとっても実戦的な選択肢となりつつある。さらに、音声の感情表現やリアルタイム生成、マルチモーダルAIとの統合を見据えた拡張性は、他ツールにはない将来性を秘めている。

本稿では、Murf AIの潜在能力を最大化するための具体的な活用術と裏技、競合比較、市場トレンド、法的観点を網羅的に解説する。

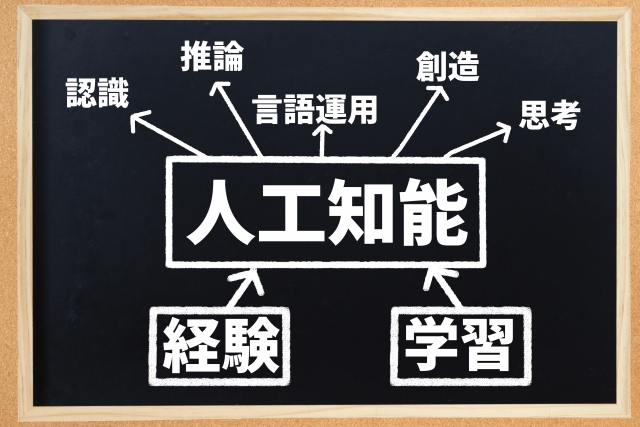

Murf AIとは何か:他ツールと一線を画す統合型プラットフォーム

AI音声合成市場は2023年時点で約25億ドル規模に達し、2030年には年平均成長率20%超で拡大すると予測されている。その中でMurf AIは、単なるTTS(Text to Speech)ではなく、音声制作に必要な要素を統合的に提供するプラットフォームとして台頭している。音声生成、音声編集、収録不要のナレーション制作、動画・資料との連携、自動化まで一気通貫で対応できる点が特徴である。

従来の音声合成ソフトとの最大の違いは、ワークフロー完結型の設計思想にある。単にテキストを音声化するのではなく、音声の文脈・用途・メディア形式に応じた演出や調整を前提としていることが強みである。さらにビジネス利用を念頭に置いたライセンス体系と高精度な多言語対応によって、教育、広告、SaaS企業、ゲーム制作など幅広い業界での導入が進んでいる。

次の表はMurf AIの統合度と競合製品の比較である。

| 項目 | Murf AI | ElevenLabs | VOICEVOX | Play.ht |

| 音声編集機能 | あり | 限定的 | なし | 限定的 |

| 動画・資料連携 | Canva等と連携 | なし | なし | なし |

| 商用ライセンス | 明確 | 検討が必要 | 非対応 | 有料プラン限定 |

| ボイスクローニング | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |

| API自動化 | 可 | 可 | 不可 | 可 |

Murf AIが開発当初から掲げているコンセプトは「プロフェッショナル向け音声制作スタジオの代替」である。これにより従来必要だったナレーター、録音環境、編集作業、再録対応などを大幅に削減できる。アメリカのEdTech企業では、年間500本以上の講義動画制作にMurf AIを導入し、制作コストを60%削減した事例も報告されている。

さらにビジネス文脈での採用が進む理由として、企業コンプライアンスへの対応が挙げられる。AI音声における権利処理、著作権、再配布の可否、商用転用などに関する契約設計が明確であり、動画広告やSNSコンテンツでも安心して利用できる。音声テンプレートや台本管理機能も備え、チーム単位での共同作業にも対応していることは他ツールにはない優位性である。

TTSを超えた「AI音声制作スタジオ」という概念

Murf AIの設計思想は音声合成ではなく音声制作全体の最適化にある。ボイス選択、発話速度、イントネーション調整、背景音楽との組み合わせ、スクリプトごとのバージョン管理などを一つのプラットフォーム内で完結できる。これにより、従来はPremiere ProやAudacityなど複数ソフトを併用していた作業が一元化され、制作効率が飛躍的に高まる。

特に動画コンテンツ制作との親和性は高く、Canva、Google Slides、PowerPointと直接連携できる点は他社サービスには見られない。ナレーションを挿入した動画広告、解説動画、セミナー資料、eラーニング教材などを短時間で制作できることから、企業のマーケティング部門や教育機関での採用が増加している。

音声表現の自由度もTTSの枠を超えている。ピッチ・ポーズ・アクセント・感情表現などを細かく指定できるため、人間の収録に近い抑揚が再現できる。さらにボイスチェンジャーやボイスクローニング機能によって、既存の声素材を用いたブランド統一も可能である。

制作環境の簡素化はフリーランスや個人クリエイターにも恩恵をもたらす。機材投資やスタジオ収録の必要がなく、テキストベースで高品質な音声が作れることで、YouTubeやポッドキャスト市場でも導入が広がっている。実際に日本国内の副業向け講座では、Murf AIを活用した音声コンテンツ制作が「最小コストで始められるデジタル事業」として取り上げられている。

将来的にはリアルタイム音声生成とマルチモーダル統合が視野に入っており、カスタマーサポート、メタバース、広告パーソナライズなど応用範囲はさらに拡大する見込みである。音声AIの中心が「読み上げ」から「制作基盤」へ移り始めていることを象徴する存在こそMurf AIといえる。

日本市場での実装ノウハウ:声質、イントネーション、敬語対策

Murf AIは英語圏発のサービスであるが、日本語対応の質は急速に向上している。特にKenji、Kimi、Denkiといった日本語音声モデルは、ナレーションや教材、広告、研修動画など多様な用途で利用されている。しかし自然さや説得力を高めるには、単に音声を生成するだけでは不十分であり、言語特性に合わせたチューニングが不可欠である。

日本語音声を活用する際に重要となるのが敬語の扱いである。語尾表現の揺れ、ポーズの配置、助詞の長さなどは自動生成任せでは不自然になりやすく、入力文章の整形や改行の調整で補正する必要がある。たとえば「〜してください」「〜となります」といったビジネス敬語は、文章を短く区切るだけで聞きやすさが劇的に変わる。

音声モデルの使い分けも要点である。以下は代表的な3種類の日本語モデルの特徴である。

| モデル名 | 声質 | 推奨用途 |

| Kenji | 落ち着いた男性声 | 研修動画・解説・企業VP |

| Kimi | 柔らかい女性声 | eラーニング・広告・広報 |

| Denki | やや若めの男性声 | SNS動画・ナレーション |

イントネーション補正には代替スペルや読点の挿入が役立つ。たとえば「AI」を「あい」と入力した上でSSMLでピッチを微調整することで、抑揚を付けやすくなる。アクセント辞書は未実装だが、文節ごとの句点やスペースの入れ方によって自然さは大きく変わる。

さらに、話速やピッチを調整することで年齢や立場に合った音声が作成できる。特にナレーションでは「速さ0.9〜1.0」「ピッチ±0.1」程度の調整が効果的という検証が社内制作事例で報告されている。AI音声の学習特性を理解したうえで文章設計を行えば、人的収録との差異はほぼ解消できる。

自然性を高めるための工夫として、以下のような手法が現場で活用されている。

・文末を「です」「ます」で統一

・一文を40〜60文字以内に分割

・読点を文節内に2〜3箇所配置

・擬音語や感嘆表現を避ける

・語尾にポーズや改行を挿入

音声の滑らかさは台本構成に依存するため、生成前のテキスト整形が品質の鍵となる。特に企業動画や自治体広報では、イントネーションの僅かなズレが信頼性に影響するため、修正を前提とした設計が必要になる。

日本語は音声生成において最も調整幅が大きい言語の一つであり、その前提を理解した運用こそ導入効果を最大化する条件となる。

制作効率を劇的に高める連携術と自動化テクニック

Murf AIの強みは単体で完結するだけでなく、外部ツールやAPIとの連携によって制作プロセス全体を高速化できる点にある。特にCanva、PowerPoint、Google Slidesとの連携機能は、動画・資料・広告制作の現場で高く評価されている。

ビジネス用途では、スライド資料にナレーションを自動付与するワークフローが実用化されている。Canvaとの統合では、ナレーション音声を直接タイムラインに挿入でき、SNS広告から社内研修コンテンツまで幅広く活用されている。

自動化を支えるのがAPIとPython SDKである。これにより大量コンテンツの一括生成やバリエーション展開が可能になる。教育系スタートアップでは、講義スクリプト3,000本を翻訳・音声化し、12カ国語で展開するプロジェクトが進められている。

以下は制作現場で注目されている活用例である。

・マニュアル音声の一括生成

・YouTube動画用ナレーションの自動挿入

・広告文面のABテストを音声つきで実施

・社内研修動画の標準化と共有化

作業工数を削減するための実践的な連携術としては、以下のような流れが一般化しつつある。

- 台本データをスプレッドシートに整理

- APIでスクリプトを自動読み込み

- 音声ファイルを生成し命名ルールで保存

- 動画編集ソフトに自動連携または一括取り込み

- 翻訳・多言語版を横展開

BGMや効果音を統合するケースも増えている。音声の長さに合わせた自動合わせ込みやフェード調整が可能になったことで、Premiere ProやAudacityを使わずに完結するケースも教育分野やSNS広告で確認されている。

さらに、クラウドベースでのチーム共有機能により、音声生成から承認、修正、再配布までのプロセス管理が一元化されている。企業導入ではワークスペース制御や権限管理も求められており、Murf AIはこの面でも対応を進めている。

単なる音声生成ツールではなく、制作ラインを組み替える基盤として運用した瞬間にROIは最大化する。次の競争軸は「人の置き換え」ではなく「制作工程そのものの再設計」である。

プロ品質を実現するカスタマイズと裏技機能

Murf AIの実力は標準機能だけでは語れない。発音、間、抑揚、感情といった人間的な要素を再現するための細かな調整機能が多数用意されており、これらを使いこなすことでプロのナレーションに匹敵する品質を実現できる。特にIPA(音声記号入力)、代替スペル、SSMLタグ、Emphasis機能、Variability設定、Say It My Wayなどは高度な制御に不可欠である。

裏技として注目されるのは、代替スペルを活用した発音補正である。例えば「AI」はそのままでは英語読みになりやすいため「あい」と入力し、公開音声では本来の単語表記と差し替える運用が行われている。また「学習用データ」を「がくしゅう よう でーた」と分解入力することで、イントネーションの乱れを解消できる。

SSMLはアクセント制御、ポーズ挿入、速度調整に効果的である。文中に「<break time=’300ms’>」に相当するポーズを付与することで、企業動画や研修用音声でも聞き取りやすさが高まる。またEmphasis機能により特定語句を自然に強調できるため、広告やCM風ナレーションでも使われ始めている。

以下は音声表現の高度調整に用いられる機能の一例である。

| 機能名 | 主な用途 | 活用効果 |

| Emphasis | 強調表現 | 商品名・キー情報の印象向上 |

| Variability | 感情付与 | 自然さ・抑揚の追加 |

| Say It My Way | 読み指定 | 固有名詞の誤読回避 |

| SSMLタグ | 速度・間調整 | 聞き取りやすさの確保 |

| IPA記法 | 精密発音 | 外来語対応 |

商用動画制作の現場では、これらの機能を併用しAI音声の「収録後編集」に近い表現を段階的に完成させている。特に教育教材やカスタマーサポート音声では、句読点や語尾のテンポ調整だけでリスナー満足度が大きく変化するという検証結果もある。

さらに声質をカスタマイズするボイスクローニングはブランド施策との相性が良い。社内アナウンサーや経営者の声をデジタル化し、国内外で統一されたメッセージ配信に活用され始めている。企業のIR動画、株主総会資料、社内アプリでの読み上げなど活用領域は拡大している。

裏技的機能を使いこなすことで、AI音声は単なるテキスト読み上げから「演出メディア」へと変貌する。機能理解と試行の深度が品質を決定する時代に入っている。

用途別ベストプラクティス:現場で結果を出す活用シナリオ

Murf AIは業界横断的に活用されており、用途ごとに成果を最大化する手法が確立されつつある。単なる読み上げではなく、制作フローや配信方法まで含めた戦略設計によってROIが大きく変わる。

まずYouTubeやTikTokなどショート動画市場では、顔出し不要のナレーション動画が急増している。台本をChatGPTで生成し、音声をMurf AIで作成、Canvaで動画化するワークフローが副業系YouTuberや広告代理店で定着している。音声の質とテンポが再生数や視聴完走率に直結するため、Variabilityとピッチ調整の併用が多用されている。

教育分野ではeラーニング教材の大量展開が加速している。講義音声の収録が不要になり、年間制作本数が従来の3倍に増加した大学も存在する。特に学習塾や企業研修では、スライド資料と連動するナレーション制作が標準業務として組み込まれている。

活用シーンの代表例を以下に整理する。

・YouTube・TikTok・Instagram広告動画

・eラーニング教材、企業研修用コンテンツ

・ポッドキャスト番組やナレーション案件

・メタバース内音声アバター

・アプリ内アナウンス、サポートボイス

・採用動画、広報映像、展示会用音源

・音声付きマニュアルやプロダクト紹介

音声広告市場でも導入が進んでいる。広告代理店では、複数パターンのコピーを音声化しABテストを行う手法が一般化している。MAツールとの連携により顧客属性ごとのパーソナライズ配信も実現しつつある。

また、BGM統合やリップシンクアプリとの連携も注目されている。動画編集ツールに依存せず音声の尺調整ができるため、映像チームとの協働も円滑になる。SNSキャンペーン用の声のバリエーション生成も容易である。

**成果を上げる鍵は「用途に応じた音声設計」と「制作プロセスそのものの見直し」にある。Murf AIは単体ツールではなく、目的別に組み込める制作基盤として捉えるべき段階に入った。

競合比較から見えるMurf AIの戦略的ポジショニング

音声生成市場は急拡大しており、ElevenLabs、Play.ht、VOICEVOXなど多様なプレイヤーが存在する。その中でMurf AIが確立しているのは「制作インフラ型プラットフォーム」という独自の立ち位置である。他社が主に音声品質やスタイルの幅を競うのに対し、Murf AIは制作から配信までを一気通貫で支える構造を持つ。

競合との比較を通じてMurf AIの優位性を把握すると、その実力はより明確になる。

| 項目 | Murf AI | ElevenLabs | VOICEVOX | Play.ht |

| 対応言語数 | 20言語以上 | 29言語 | 日本語特化 | 約15言語 |

| 商用利用 | 明確な許諾範囲 | 制限あり | 原則非商用 | プラン次第 |

| 動画連携 | Canva連携あり | なし | なし | なし |

| 音声編集 | 音量・間・ピッチ調整可 | 感情調整が強み | 編集非対応 | 調整範囲限定 |

| API展開 | 内容生成と統合向き | 開発者向け | なし | 一部対応 |

Murf AIの強みは「企業利用を前提とした設計思想」にある。広告代理店や制作会社では、顧客案件向けにナレーション、字幕生成、翻訳音声、ブランド音源などを一括管理するためのクラウド拠点として選択されている。特に日本企業が注視するのは以下の3点である。

・ライセンスの明確性

・運用担当者単位での権限設定

・動画制作やAPIとの統合容易性

ブランドボイスを軸とした差別化も進んでいる。ElevenLabsはリアル志向のボイス表現に強みを持つが、プロジェクト単位でのワークフロー統合には弱い。一方、VOICEVOXは無料での日本語利用に適するが、ビジネス利用や商用展開には制限がある。

特に教育、広告、研修、広報などの分野では、音声単体ではなく「映像」「台本」「演出」「配信タイミング」と結びつけて運用されるケースが多い。Murf AIはその全工程を設計に含めている点で、従来のTTSとは異なる競争軸を形成している。

競争市場で勝敗を分けるのは音質よりも「実装性」と「運用継続性」である。Murf AIはすでに制作体制の中核へ浸透する段階に到達している。

商用利用の法的リスク回避とEthical AI設計の本質

AI音声の活用が拡大するにつれ、著作権、人格権、声の再使用、倫理リスクといった論点が顕在化している。特に企業利用においては、コンプライアンスと安全性の確保が導入判断の重要基準になる。Murf AIはこの点で他ツール以上に制度的設計が整っており、商用展開や外部配信に耐える信頼性を備えている。

ライセンス体系はプランに応じて明確に区分されている。無料プランでは商用不可、有料プランでは広告、SNS投稿、研修教材、YouTube収益化動画などに利用できる契約設計が用意されている。特に日本企業からの問い合わせが多い「再配布」「翻案」「外部委託」「二次利用」の範囲も仕様書で明確化されている。

AI音声で特に懸念されるのは以下の3領域である。

・本人声に酷似した音声の不正利用

・生成音声による誤情報拡散

・AI差別・文化的不適切表現

Murf AIはこの対応として、音声クローニングに関して本人同意が確認されている場合のみ生成を許可する仕様を採用している。また公共利用が想定される場合の再申請システムも導入され、企業ガイドラインへの適合性が高い。

法的観点だけでなくブランド保護の視点でも重要性は増している。たとえばIR動画や企業広告で不適切なイントネーションや表現が使われた場合、法的責任だけでなく企業イメージへの打撃にも直結する。Murf AIでは音声生成履歴や編集ログの管理が可能であり、監査対応にも備えた構成となっている。

注目すべきは、AIと人間の声の境界が曖昧になる中で、音声の「帰属管理」が重要課題となっている点である。将来的にはディープフェイク対策やメタデータによる識別技術との連携も視野に入る。Murf AIは音声ごとにメタ情報を付与できる仕様を進めており、教育機関や公的機関での採用準備も進む。

**AI音声は単なる制作ツールではなく、知的財産とブランド管理の対象に変化しつつある。法的安全性と倫理設計を両立できるかが選定基準となる時代に入った。

未来展望:リアルタイム生成・感情知能・マルチモーダル化への備え

音声生成AIはすでに第二フェーズに入りつつあり、今後3〜5年で「自動読み上げの道具」から「対話・演出・共感を伴うメディア基盤」へと変化することが確実視されている。Murf AIもその潮流を見据え、音声品質の追求だけでなく、リアルタイム性、感情制御、マルチモーダル連携といった次世代領域への布石を打っている。

リアルタイム音声生成は特に注目される進化軸である。現在は台本ベースの生成が主流だが、将来的にはカスタマーサポートや仮想インフルエンサー、バーチャルアシスタントなどへの展開が見込まれている。すでに英語圏ではチャットボットや対話エージェントへの実装検証が始まっており、応答速度の改善と音声APIの並列処理対応が強化されている。

次に重要なのが感情知能との統合である。声の高さや強弱だけでなく、文脈に応じた抑揚、語尾の緩急、共感表現の自動付加などが求められ始めている。教育現場では「励まし型ナレーション」や「落ち着き型ガイダンス」の需要が増加しており、医療・福祉分野でも高齢者向け音声の研究が進んでいる。感情ラベリングされた音声データセットの整備が進むことで、Murf AIもより自然な音声反応生成へ移行すると見られる。

マルチモーダル化も避けて通れないテーマである。音声とテキスト、映像、アバター、翻訳、字幕を統合した制作プロセスが一般化する兆しが強まっている。特に以下のような領域では実装フェーズが近い。

・バーチャルヒューマン×AI音声のプレゼン代行

・動画編集ツールとの自動連動

・AI画像生成と音声読み上げの一括展開

・VR研修や教育コンテンツでの感情音声生成

音声だけで完結しない時代が来る以上、Murf AIもAPI連携と外部エコシステム強化によって地位を高める必要がある。すでにCanvaとの連携実績があるが、Adobe系ソフトやNotion、メタバース基盤などとの結合も視野に入る。

市場全体の拡大予測を見ると、生成AI音声市場は2030年までに現在の3倍以上になると推定されている。中でも需要が伸びるのは以下の分野である。

・教育(eラーニング、音声教材、自動翻訳)

・広告(動画マーケティング、SNSプロモーション)

・採用・広報(企業アナウンス、説明動画)

・自治体・医療・金融などの案内音声

・メタバース・XR空間でのガイドボイス

また、日本市場特有の需要として「イントネーション」「敬語運用」「方言対応」「専門用語読み分け」などが挙げられる。医療、製造、金融、行政などの用途では、話者属性やシーン別の音声カスタマイズが不可欠になる。

さらに中長期視点では「音声資産のデータベース化」が新たな競争力になると考えられている。自社固有の音声キャラクター、社外共有されるブランドボイス、パーソナライズされた顧客対応音声などが収益源化する可能性が高い。Murf AIはボイス管理機能や権利設計ですでに優位性を持つことから、この領域でも先行するポジションが期待できる。

**音声戦略は制作の効率化からブランド価値と顧客体験を創出するフェーズに移行する。今はまだ転換点の入口に過ぎず、備えた企業だけが次の音声経済圏で主導権を握ることになる。