音声合成技術は今、急速に進化し、単なる「読み上げ」から、感情や抑揚までも忠実に再現する段階へと突入している。その最前線に立つのが、ウクライナ発のスタートアップ「Respeecher」である。同社は従来のText-to-Speech(TTS)とは異なり、俳優や声優の演技をそのまま別の声に転送するSpeech-to-Speech(STS)技術を武器に、ハリウッド映画やAAAゲーム制作の現場で採用されてきた。『マンダロリアン』におけるルーク・スカイウォーカーの若返りや、『サイバーパンク2077』における故人の声優の再現は、その代表例である。

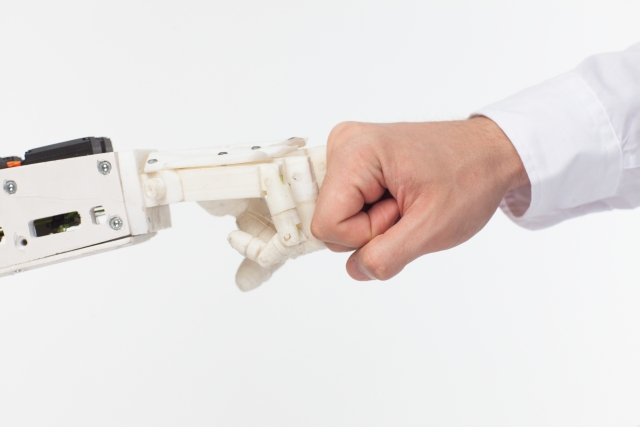

Respeecherの強みは「人間が生み出すパフォーマンスをAIが拡張する」という哲学に基づく点にある。人間的な感情を保持しながら声を変換できるため、視聴者に違和感を与えない自然さを実現するのだ。その一方で、日本国内にはCoeFontやAITalkといった競合が存在し、特に日本語に特化した自然な発音やアクセシビリティの面では強力な選択肢となっている。こうした状況下で、日本のクリエイターや企業がどの技術を採用すべきかは重要な戦略的判断となる。

本稿では、Respeecherの技術的優位性、具体的な利用事例、競合比較、さらに日本市場特有の法的・倫理的課題を多角的に分析し、クリエイターや事業者にとっての最適な活用戦略を提示する。

Respeecherが切り拓く新時代の音声合成技術

AI音声合成の分野は、従来のテキスト読み上げ中心の時代から大きく変化している。その中心に位置するのがRespeecherであり、同社は「Speech-to-Speech(STS)」と呼ばれる革新的な技術を軸に、世界の映像・ゲーム産業に影響を与えている。STSは、単にテキストを音声化するのではなく、人間の演技を別の声に忠実に転送する仕組みである。このアプローチによって、AI音声にありがちな単調さや機械的な不自然さを克服し、演技の感情や抑揚をそのまま保持できる点が最大の強みとされる。

特に注目すべきは、Respeecherが「AIが人間を置き換える」のではなく、「人間の才能を拡張する」哲学を打ち出していることである。俳優や声優が演じた表現を土台にして、AIがその声を他者のものに変換するため、最終的な創造性は常に人間に帰属する。このスタンスは、クリエイティブ業界におけるAI活用への不安を和らげる要因となり、ハリウッドやAAAゲームスタジオでの採用を後押ししている。

また、Respeecherは技術開発において拡散モデルや変分オートエンコーダ(VAE)、敵対的生成ネットワーク(GAN)といった先端的アーキテクチャを組み合わせているとされる。これにより、音声合成の自然性と感情表現の豊かさを両立させることに成功している。研究レベルでも感情保持型の音声変換は注目されており、Respeecherはその商用応用の最前線に立つ企業といえる。

実際の事例として、ディズニーのドラマ『マンダロリアン』では、マーク・ハミルの若い頃の声を再現するためにRespeecherのSTS技術が用いられた。観客の多くはその声が合成されたものであることに気づかず、ショーランナー自身が「完全にAIで生成された」と後に明かすほど自然であった。この事実は、従来の技術では不可能とされた「声の若返り」を可能にし、業界標準を塗り替える画期的な成果となった。

このように、Respeecherは単なる音声生成の枠を超え、「演技の再現」そのものを支える技術として新時代を切り拓いている。

Speech-to-Speechがもたらす「人間味」の再現力

音声合成における最大の課題は「人間らしさ」である。従来のText-to-Speech(TTS)技術は、いかに自然なイントネーションを模倣するかに注力してきたが、演技に必要な繊細な感情表現を完全に再現することは難しかった。Respeecherが採用するSpeech-to-Speech(STS)は、この課題を根本から解決した。

STSでは、まずソースとなる俳優や声優が演技を行い、その演技をAIが別の声に転送する。この仕組みにより、笑いやささやきといった微細なニュアンスまでも忠実に保持できる。結果として生成される音声は、テキストベースの合成音声にはない「生の感情」を宿す。これは映画やゲームにおけるキャラクターの一貫性を保ち、観客やプレイヤーに違和感を与えない点で極めて重要である。

RespeecherのCEOは、STSを「パフォーマンス転送ツール」と位置づけ、単なる機械音声ではなく「人間的表現を増幅させる技術」と強調している。これはAIがクリエイターの敵ではなく、共創するパートナーであるという考え方を明確に示すものだ。

さらに、学術研究においてもSTSの優位性が裏付けられている。2024年の複数の研究では、拡散モデルを用いた音声変換が従来より高い感情保持率を示すと報告されている。Respeecherはこれを実際の制作現場に応用し、俳優の演技を損なうことなく別の声に変換することで、AI音声の限界を突破したといえる。

事例として、『サイバーパンク2077 仮初めの自由』では、亡くなった声優の演技をSTSを通じて蘇らせた。遺族の許可を得た上で新しい俳優が演技を行い、その声を故人の声に変換することでキャラクターの一貫性を保った。この試みは倫理的にも技術的にも高く評価され、ファンからも「オリジナルと区別できない」と絶賛された。

このように、Speech-to-Speechは単なる技術ではなく、人間の感情や記憶を未来に伝える手段としての役割を担いつつある。日本の声優業界や映像制作においても、その可能性は計り知れない。

Voice MarketplaceとAI Voice Lab:目的別の最適ソリューション

Respeecherは利用者の目的や予算に応じて複数のサービスを用意している。特に注目すべきは「Voice Marketplace」と「AI Voice Lab」という二つの柱である。両者は同じ音声変換技術を基盤としながらも、提供スタイルと利用対象が大きく異なる。

Voice Marketplaceは、個人クリエイターや中小規模のチームを対象としたセルフサービス型プラットフォームである。ユーザーはWeb上で簡単に音声を録音またはアップロードし、ライブラリからターゲットボイスを選択するだけで変換が可能となる。さらに100種類以上のライセンス許諾済みボイスが用意されており、TTSとSTSの両方を使える点が魅力だ。料金は従量課金制と月額・年額プランの両方が用意され、ポッドキャストやYouTube動画、eラーニング教材といった用途に最適化されている。

一方、AI Voice Labは映画やAAAゲームといった大規模かつ高品質が求められる制作現場に向けたサービスである。利用者はRespeecherのエンジニアやサウンド専門家チームと直接連携し、プロジェクトベースでカスタムボイスクローニングを行う。特徴的なのは、俳優の若返りや故人の声の復元など高度なタスクにも対応できる点であり、実際に『マンダロリアン』や『オビ=ワン・ケノービ』といったハリウッド作品で実用化されている。

両サービスの違いを整理すると以下のようになる。

| 特徴 | Voice Marketplace | AI Voice Lab |

|---|---|---|

| 対象ユーザー | 個人クリエイター、中小企業 | 大手スタジオ、エンタープライズ |

| サポート | セルフサービス | 専門エンジニアが全面支援 |

| カスタムボイス | 限定的 | フル対応 |

| 納期 | 即時~数分 | プロジェクト規模に依存 |

| コスト | サブスク/従量課金 | プロジェクト単位 |

このように、小規模で手軽に始めたい場合はMarketplace、大規模で妥協のない品質を求める場合はVoice Labという明確な住み分けが存在する。日本のクリエイターにとっても、目的に応じた選択はコスト効率と成果の両立を実現する重要な鍵となる。

ハリウッドとゲーム産業を変える実例

Respeecherの強みは、実際の産業現場でその成果が証明されている点にある。特にハリウッドとゲーム業界での応用は、AI音声技術が単なる実験段階を超え、商業的に成功を収めていることを示す代表例である。

代表的な事例がディズニーのドラマ『マンダロリアン』である。ルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルは当時70歳近くであったが、Respeecherの技術により30代の若い頃の声を再現することができた。観客はほとんど違和感を抱かず、作品の没入感を高めることに成功した。また、『オビ=ワン・ケノービ』では引退を表明したジェームズ・アール・ジョーンズのダース・ベイダーの声を復元し、フランチャイズの継続性を支えた。

ゲーム業界では、CD PROJEKT REDが『サイバーパンク2077 仮初めの自由』でRespeecherを活用した。ポーランド語版の声優ミロゴスト・レチェクが収録前に亡くなったが、遺族の許可を得て新しい俳優が演じたパフォーマンスをレチェクの声に変換。キャラクターの一貫性を維持し、ファンから「オリジナルと区別がつかない」と高く評価された。

さらに、広告分野やオーディオブック制作でもRespeecherは導入されている。インドの大手企業モンデリーズは一人のブランドアンバサダーの声を多言語に展開し、統一されたブランド体験を実現した。加えて、LinkedIn共同創業者リード・ホフマンは自らのオーディオブックを自分の声でナレーションするためにこの技術を利用している。

これらの実例は、Respeecherが単なる技術ベンチャーではなく、世界的なエンターテインメントと商業活動に実用的な価値を提供する存在であることを証明している。日本市場においても、映画やゲーム、広告の分野で同様の活用が広がる可能性は極めて高い。

日本市場での競合比較:CoeFont・AITalkとの違い

日本市場にはRespeecherに匹敵する国産の音声合成サービスが存在し、その代表例がCoeFontとAITalkである。両者は日本語の発音やイントネーションに特化しており、特定用途ではRespeecherを凌ぐ利便性を持つ。しかし、用途や品質の観点から比較すると、それぞれの強みと限界が明確になる。

CoeFontは、1万種類以上のライセンス済みボイスを揃える国内最大級の音声ライブラリを有し、著名人や声優の声を模したナレーションを生成できることが特徴である。直感的なUIによるアクセントやイントネーション調整も容易で、YouTubeや教育動画のナレーションで高い人気を得ている。料金も無料プランから提供されており、コストを抑えたい個人クリエイターに適している。ただし、繊細な感情表現やキャラクターの一貫性が求められる場面では、RespeecherのSTSが持つ「演技の転送力」には及ばない。

AITalkは、長年日本の公共交通機関や企業の自動音声応答システムで利用されてきた実績を持つ。明瞭性と安定性に優れ、感情表現も調整可能であることから、ビジネス用途において信頼性が高い。一方で、利用対象は企業が中心であり、コストや導入手続きのハードルが高いため、個人クリエイターには馴染みにくい側面がある。

この3社を比較すると以下のようになる。

| サービス | 強み | 弱み | 主な利用者 |

|---|---|---|---|

| Respeecher | 演技の感情を忠実に再現、ハリウッド級の品質 | 日本語に最適化されていない、費用が高額 | 映画スタジオ、AAAゲーム開発 |

| CoeFont | 日本語特化、豊富なボイス、低コスト | 感情表現は限定的、棒読み感が出やすい | YouTuber、教育コンテンツ制作者 |

| AITalk | 高明瞭度、長年の実績、B2B導入実績多数 | 個人利用に不向き、外国語対応に制約 | 公共機関、企業 |

この比較から明らかなように、「感情の再現」を重視する場合はRespeecher、「自然な日本語の手軽さ」を求める場合はCoeFont、「業務での信頼性」を必要とする場合はAITalkと、使い分けが最適解となる。日本市場では利用目的ごとの棲み分けが進んでおり、クリエイターや企業が状況に応じてサービスを選択する時代に入っている。

倫理と法的課題:日本における「声の権利」を巡る論点

Respeecherのようなボイスクローニング技術は大きな可能性を秘める一方で、倫理的・法的な課題も浮上している。特に日本では「声」に対する権利が明確に定義されていないため、利用者やクリエイターは慎重な判断を求められる。

まず注目すべきはパブリシティ権である。有名人の声は強い「顧客吸引力」を持ち、無断で商業利用すればパブリシティ権侵害に該当する可能性が高い。さらに声は人格の一部であることから、人格権で保護されるべきだという法学的議論も存在する。また、声優や俳優による演技は著作隣接権に守られており、演技をAIで模倣することは権利侵害に繋がる恐れがある。

さらに、不正競争防止法の観点からも議論が進んでいる。政府は声優の声を模した生成音声を「誤認惹起行為」として規制対象に含めることを検討しており、法的リスクが増大している。現行法の下でも、ディープフェイク音声を悪用すれば名誉毀損や詐欺罪に問われる可能性がある。

一方で、Respeecherはグローバルにおいて「同意第一主義」を徹底している。声の所有者や遺族の許諾なしにプロジェクトを進めることはなく、さらにディープフェイク検出企業との連携によって悪用防止を進めている。これは日本市場においても重要な指針となり得る。

日本の文化庁もAIと著作権に関するガイドラインを示し始めており、声の無断利用は今後ますます規制対象となることが予測される。**「声は資産であり、無断利用は法的リスクを伴う」**という認識を持つことが、クリエイターにとって不可欠である。

このように、日本市場における音声合成技術の発展には、技術革新と並行して倫理と法の整備が不可欠である。Respeecherの枠組みは、国内のプレイヤーにとってもリスク回避と安心感を提供する重要なモデルとなるだろう。

クリエイターがRespeecherを選ぶべきタイミングと実践戦略

Respeecherは高額なサービス体系を持ちながらも、世界の一流スタジオが採用している。その理由は明確であり、プロジェクトの性質に応じて「妥協できない瞬間」が存在するからである。日本のクリエイターにとっても、Respeecherを導入すべきタイミングを見極めることは重要である。

まず最初に考慮すべきは、品質を絶対に落とせない場面である。映画の吹き替え、シネマティックなゲームシーン、ハイエンドのCMナレーションなどでは、単なるTTSでは不自然さが目立ち、観客の没入感を損なう可能性がある。こうした場面では、演技の抑揚や感情をそのまま転送できるSTS技術が唯一の選択肢となる。

次に、声の若返りや復元が必要な場合である。『マンダロリアン』でのルーク・スカイウォーカーや、『サイバーパンク2077』での故人声優の復活は、その典型例である。俳優や声優の遺族からの同意を得た上で、RespeecherのAI Voice Labを通じて声を蘇らせることで、作品の一貫性とブランド価値を守ることができる。

さらに、法的リスクを回避したい場合もRespeecherの強みが発揮される。日本では声の権利が明確に定義されていないが、無断利用による訴訟リスクは確実に存在する。Respeecherは「同意第一主義」を徹底しており、許諾済みのボイスや厳格なプロセスを通じたカスタムクローニングを提供するため、クリエイターは安心して制作に集中できる。

実践戦略としては、まずプロジェクトの規模を冷静に判断することが重要である。小規模なYouTube動画や教育教材では、CoeFontやElevenLabsのような手軽なTTSサービスで十分な場合が多い。しかし、国際展開を視野に入れる映画、広告、ゲームではRespeecherを採用することでブランドの信頼性を高められる。

加えて、ワークフローへの統合も戦略の一部となる。RespeecherはPro Tools用プラグインを提供しており、音声編集の現場で直接利用することで効率を大幅に向上させられる。これは特にポストプロダクションにおいて、時間的制約の厳しいプロジェクトで効果を発揮する。

まとめると、Respeecherを選択すべきタイミングは以下の3点に集約される。

- 映像やゲームなどで品質を妥協できないとき

- 声の若返りや復元といった特殊ニーズがあるとき

- 法的リスクを最小化し、安心して制作を進めたいとき

この判断基準を軸に据えることで、クリエイターはコストを最適化しながらも最高品質の成果を手に入れることができる。Respeecherは「最後の切り札」として、クリエイティブの現場において極めて戦略的な選択肢となるのである。