EUのCSRD対応について、「規制が緩和されたらしい」「対象から外れたのでは」といった断片的な情報に触れ、不安や迷いを感じている方も多いのではないでしょうか。実際、2025年から2026年にかけてCSRDを取り巻く環境は大きく変化し、日本企業にとっての前提条件も様変わりしています。

従業員数要件の引き上げや報告開始時期の延期、ESRSの大幅な簡素化などは、一見すると企業にとって朗報に映ります。しかしその裏側では、監督当局によるマテリアリティ評価の厳格化や、国ごとに異なる法制化の進捗といった新たなリスクも顕在化しています。

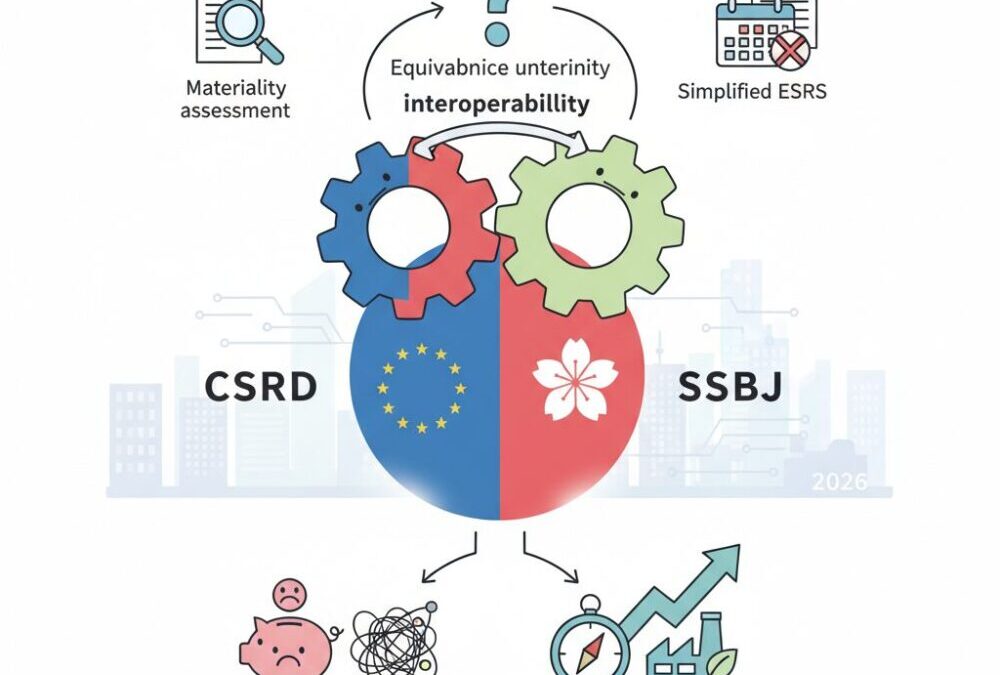

さらに日本企業にとって重要なのが、CSRDとSSBJ基準の関係です。相互運用性は進展しているものの、同等性認定は未確定であり、戦略を誤れば二重投資やガバナンスの混乱を招きかねません。本記事では、2026年時点の最新動向と具体事例をもとに、日本企業が今何を判断し、どこに備えるべきかを整理します。

2026年にCSRDを理解するための欧州経済・政治の前提条件

2026年にCSRDを理解するためには、技術的な開示要件以前に、**欧州経済と政治がなぜ方向転換を迫られたのか**という前提条件を押さえる必要があります。2020年代初頭、EUは欧州グリーンディールのもとで世界で最も野心的なサステナビリティ規制を推進してきましたが、その理想主義は2024年以降、厳しい現実に直面しました。

象徴的なのが、エネルギー価格の高止まりとインフレ、そして米国・中国企業との競争力格差への危機感です。欧州委員会自身が公表した分析でも、製造業を中心に投資停滞と域外流出の兆候が指摘されており、産業界からは「規制が競争力を蝕んでいる」との声が急速に強まりました。この反動は、欧州メディアや政策文書でグリーンラッシュと呼ばれ、環境規制そのものへの反発として政治課題化しました。

こうした空気の中で2025年初頭に打ち出されたのが、欧州委員会の競争力コンパスです。ここでは、**企業に課される行政負担を25%削減する**という明確な数値目標が掲げられ、サステナビリティ規制も例外ではないと位置付けられました。CSRDを含む複数規制を横断的に見直すオムニバス・パッケージは、この政治的メッセージを具体的な立法に落とし込んだものです。

| 観点 | 2023年以前 | 2026年時点 |

|---|---|---|

| 政策スタンス | 環境理想主義の先行 | 競争力と実効性の重視 |

| 企業への姿勢 | 包括的義務付け | 対象絞り込みと負担軽減 |

| CSRDの位置付け | 象徴的フラッグシップ | 再調整対象の中核規制 |

重要なのは、これがサステナビリティ重視の放棄ではない点です。欧州委員会やEFRAGによれば、**量的な要求を削減する一方で、質と信頼性は維持・強化する**というのが一貫した説明です。実際、欧州証券市場監督局は2026年の重点監督事項として、ダブルマテリアリティ評価の透明性を明確に掲げており、形式的な開示への監視はむしろ厳格化しています。

日本企業にとって、この前提条件は極めて示唆的です。CSRDの変容は「規制が緩んだから様子見でよい」という合図ではなく、**欧州が経済合理性を軸にサステナビリティを再定義する局面に入った**ことを意味します。したがって、2026年以降のCSRD対応は、法令対応の延長線ではなく、競争力と信頼性をどう両立させるかという経営判断の問題として理解する必要があります。

オムニバス・パッケージとは何か:CSRD見直しの全体像

オムニバス・パッケージとは、EUがCSRDを含む複数のサステナビリティ関連法令を横断的に修正・再設計するために導入した包括的な立法措置です。2025年2月に欧州委員会が正式提案し、同年末までに欧州議会と理事会で合意されたこの枠組みは、単なる技術的修正ではなく、EUのサステナビリティ政策が現実路線へと舵を切った象徴と位置付けられています。

背景にあるのは、2024〜2025年にかけてCSRD第1波企業が直面した実務混乱と、欧州経済の減速です。欧州委員会が発表した競争力コンパスでは、行政負担を25%削減する方針が明示されており、オムニバス・パッケージはその具体策の中核を成しています。欧州委員会によれば、企業の報告負担が過度になれば、投資や雇用、ひいてはグリーン移行そのものを阻害しかねないという危機感が共有されていました。

重要なのは、オムニバス・パッケージが「サステナビリティ重視の後退」ではなく、「実効性と競争力を両立させるための再調整」である点です。

法的には、オムニバス・パッケージは単一の法律ではなく、CSRDを含む会計指令、適用延期を定める指令、さらにEUタクソノミーやCSDDDといった関連規制を束ねて修正する構造を取っています。このため、企業にとっては報告義務の開始時期、対象範囲、求められる情報の粒度が同時に見直される結果となりました。

| 観点 | 従来のCSRD | オムニバス後 |

|---|---|---|

| 政策姿勢 | 理想主義的・包括的 | 実務重視・競争力配慮 |

| 報告負担 | 広範かつ詳細 | 対象・項目を絞り込み |

| 企業への期待 | 網羅的コンプライアンス | 質の高い重要情報開示 |

特に注目すべきは、オムニバス・パッケージが「時間を与える代わりに、考えることを要求する」制度設計になっている点です。適用延期やスコープ縮小により、短期的な負担は軽減されましたが、EFRAGやESMAが強調するように、ダブルマテリアリティ評価の中身や説明責任はむしろ厳しく問われます。形式的に項目を埋める報告は許容されず、企業固有の戦略やリスクと結び付いた説明が求められます。

日本企業にとって、この全体像を理解することは極めて重要です。なぜなら、オムニバス・パッケージは「対応しなくてよい理由」ではなく、「より賢く対応する余地」を与える制度だからです。CSRD見直しの本質は、サステナビリティ情報を競争力の源泉として再定義する点にあり、この視点を持てるかどうかが、今後のEUビジネスの成否を左右します。

適用範囲はどこまで縮小されたのか:日本企業への実務インパクト

オムニバス・パッケージによってCSRDの適用範囲が大幅に縮小されたことは、日本企業の実務に直接的かつ現実的な影響を与えています。最大の変更点は、従業員数要件が250人以上から1,000人以上へと引き上げられた点です。欧州委員会やEFRAGの分析によれば、この見直しにより従来スコープ内と想定されていた企業の約80%が義務的報告の対象外となりました。

この結果、欧州に販売会社や地域統括会社を置く多くの中堅日本企業は、単体子会社レベルでのCSRD対応から一旦解放される可能性が高まりました。特に、従業員数300〜600人規模の現地法人を複数抱える企業にとっては、年間数千万円規模と試算されていた対応コストや人的負担が回避される効果は小さくありません。

| 観点 | 従来 | 2026年時点 |

|---|---|---|

| 従業員数要件 | 250人以上 | 1,000人以上 |

| EU域内売上高 | 5,000万ユーロ超 | 4億5,000万ユーロ超 |

| 対象となる日系子会社 | 中堅規模まで広範 | 大規模拠点に限定 |

一方で、影響が限定的、あるいはほぼ変わらない日本企業群も明確になっています。自動車、電機、化学、総合商社など、EU域内での売上が数千億円規模に達する企業は、非EU親会社としての連結レベル義務を引き続き意識せざるを得ません。欧州委員会の解釈では、EU域内売上高が4億5,000万ユーロを超え、かつ大規模子会社を有する場合、日本本社が最終的な報告主体となる可能性が維持されています。

実務上、多くの日本企業で起きているのは「法的義務は消えたが、取引実務の要請は残る」という現象です。EFRAGが導入したバリューチェーン・キャップにより、EU大企業は中小サプライヤーに対し過剰な情報要求を行えなくなりましたが、実際の商慣行では、調達条件や優先取引の一部としてESGデータ提出を求められるケースが続いています。これは法令対応ではなく、ビジネス対応としてのCSRD余波と言えます。

また、適用範囲縮小は日本企業のグループガバナンスにも影響を与えています。これまでEU子会社単独で進めていた準備プロジェクトを凍結・縮小する動きがある一方、本社主導でSSBJやIFRS基準と共通化したデータ基盤整備に切り替える企業も増えています。大手監査法人の実務コメントでも、猶予期間を活用して将来のWave4対応を見据えた全社設計に移行する企業が増えていると指摘されています。

総じて、適用範囲の縮小は日本企業に短期的なコスト軽減をもたらしましたが、その本質的なインパクトは「対応の選別」と「戦略的集中」を迫る点にあります。どの法人が法的義務を負い、どの法人が取引上の期待に応えるべきかを切り分ける判断力が、2026年以降の実務で競争力を左右する要素となっています。

報告スケジュール延期が意味する本当の猶予と落とし穴

オムニバス・パッケージによって報告スケジュールが延期されたことは、多くの日本企業にとって一見すると朗報に映ります。しかし、この延期が意味するのは単なる時間的余裕ではなく、**対応の質を問われるフェーズへの移行**です。実際、欧州委員会やESMAの発信を読み解くと、猶予期間は「何もしなくてよい期間」ではなく、「本質的な準備ができているかを見極めるための期間」と位置づけられています。

まず本当の猶予とは何かを整理すると、最大のポイントはデータ基盤とガバナンスの再設計に時間を使える点です。第1波企業の報告を分析したKPMGやPwCによれば、初年度対応で最も多かった失敗は、Excelベースの場当たり的集計と、マテリアリティ評価プロセスの形骸化でした。延期によって、これらを抜本的に見直し、監査に耐える内部統制を構築する余地が生まれたことは事実です。

| 観点 | 延期による表のメリット | 見落とされがちなリスク |

|---|---|---|

| データ整備 | ESGデータ管理システム導入の検討時間を確保 | 導入判断を先送りし、結局直前対応になる |

| マテリアリティ | 事業戦略と連動した再設計が可能 | 前年踏襲の形式的評価に陥る |

| 人材 | 社内教育・専門人材育成の余裕 | 担当者任せで組織知にならない |

一方で、落とし穴は極めて明確です。**延期=規制の弱体化と誤認すること**が最大のリスクです。ESMAは2026年の重点監督事項として、ダブルマテリアリティ評価の透明性を最優先に掲げています。つまり、報告開始が遅れた企業ほど、「なぜその判断に至ったのか」を厳しく問われる可能性が高まります。簡素化されたESRSでも、判断プロセスそのものの説明責任は削減されていません。

さらに、日本企業特有の落とし穴として、SSBJ基準への対応を優先するあまり、EU特有のインパクトマテリアリティ対応を後回しにする傾向があります。専門家の間では、同等性評価が不透明な現状において、**CSRD対応を「将来の話」として凍結する判断は、後年のコストとリスクを増幅させる**との指摘が一致しています。EFRAG関係者も、簡素化は免責ではなく、集中投資を促すための設計だと繰り返し強調しています。

実務的には、猶予期間中に最低限進めるべきなのは三点です。第一に、簡素化ESRSを前提としたギャップ分析のやり直し。第二に、見積もりデータを含めたバリューチェーン情報の算定方法論の文書化。第三に、将来の第三者保証を見据えた承認・記録プロセスの整備です。これらは短期間で構築できるものではなく、延期がなければ着手すら難しかった領域でもあります。

結局のところ、報告スケジュール延期は「猶予」というよりも、**選別の時間**だと言えます。表面的な安心感に流されず、この期間を競争力の源泉づくりに変えられるかどうかが、2028年以降のEU市場での信頼性を大きく左右します。

ESRS簡素化の実態:61%削減でも残る重要論点

ESRSの簡素化は、表面的には「データポイント61%削減」という分かりやすい数字で語られがちですが、実務の現場では単純な負担軽減とは言い切れない側面が残っています。EFRAGが2025年12月に欧州委員会へ提出した技術的助言は、確かに1,000超あった開示項目を大幅に絞り込み、企業が必ず対応すべき「Shall」項目に集中できる設計へと転換しました。

しかし、この削減は一律ではなく、ダブルマテリアリティ評価を通じて「重要」と判断された領域では、依然として深度のある開示が求められます。特に環境・人権分野では、量的削減の裏で質的要求が高まっている点が見逃せません。ESMAは2026年の監督優先事項として、マテリアリティ判断の妥当性とプロセスの透明性を明確に掲げており、形式的なチェックリスト対応は通用しない状況です。

実務上の変化を整理すると、焦点は「何を報告するか」から「なぜそれを重要と判断したのか」へと移っています。EFRAG自身も、簡素化は開示水準の引き下げではなく、意思決定に有用な情報への集中だと説明しています。これはISSBや主要監査法人が強調する「投資判断との接続性」とも軌を一にする考え方です。

| 観点 | 簡素化前 | 簡素化後 |

|---|---|---|

| データ量 | 網羅性重視で項目多数 | マテリアル項目に集中 |

| 任意開示 | 基準書内に混在 | NMIGへ完全移行 |

| 評価プロセス | 詳細な文書化が必須 | 柔軟化するが合理性は必須 |

日本企業にとって特に重要なのは、バリューチェーンやインパクト評価に関する論点です。見積もりの利用が広く認められたことで、一次データ取得のハードルは下がりましたが、その前提条件や算定ロジックを説明できなければ、保証業務で指摘を受けるリスクは依然として高いままです。KPMGやEYなどの国際監査法人も、Wave1企業の経験として「数字よりもプロセス説明が最大の論点だった」と分析しています。

つまり、61%削減の本質はコスト削減ではなく、経営判断の可視化にあります。どのリスクやインパクトを切り捨て、どこに経営資源を集中するのか。その選択と理由を説明できる企業だけが、簡素化されたESRSを真の競争優位につなげられる段階に入ったと言えます。

ダブルマテリアリティはどう変わったのか:監督強化の視点

ダブルマテリアリティは、オムニバス・パッケージやESRS簡素化によって評価手法そのものが緩んだように見えがちですが、**2026年時点で実際に変化したのは「監督の視点」**です。欧州証券市場監督局によれば、形式的に項目を埋める対応が横行した第1波の反省から、2026年は評価プロセスの中身そのものが最重要の監督対象に位置付けられています。

具体的には、何を重要と判断したか以上に、なぜそう判断したのか、その判断が事業モデルやリスク管理とどう結び付いているのかが問われています。ESMAの共通執行優先事項では、定型文や他社流用と疑われる記述はリスクシグナルとされ、企業固有性が明確でない場合、追加質問や是正要請の対象になり得ると明示されています。

| 観点 | 従来 | 2026年の監督重心 |

|---|---|---|

| 評価結果 | マトリクスの提示 | 結果より判断根拠 |

| プロセス | 網羅的手順の記載 | 意思決定との連動性 |

| 記述内容 | 一般論・定型表現 | 事業固有の具体性 |

また、簡素化ESRSで文書化要件が緩和された一方、**透明性が下がったわけではない**点も重要です。EFRAGの技術的助言では、評価過程の全量記録は不要とされましたが、監査人や当局が合理性を追跡できるレベルの説明責任は維持されています。特にインパクトマテリアリティでは、影響の規模や範囲をどう見積もったのか、その前提条件がチェック対象になります。

監督の高度化を象徴するのが、AIを用いたレビューの本格導入です。ESMAは複数年データや他社比較を横断的に分析し、前年と矛盾する評価変更や、リスクが顕在化している分野の除外を自動検知しています。**マテリアリティを「下げる」「外す」判断は、合理的説明がなければ逆に注目を集める**状況です。

日本企業にとっての示唆は明確です。ダブルマテリアリティはチェックリスト作業ではなく、経営判断の履歴そのものとして整理する必要があります。監督当局が見ているのは、結論の正解不正解ではなく、その結論に至る思考とガバナンスの質であり、ここに対応できるかどうかが2026年以降の実務成熟度を分ける分岐点になります。

SSBJ基準とCSRDの相互運用性の現状と限界

2026年時点において、SSBJ基準とCSRDの相互運用性は「技術的には進展、制度的には未完成」という評価が現実的です。EFRAGとISSBの協働により、気候変動分野を中心に両基準の整合性は高まり、特にESRS E1とISSB S2の要求事項は多くの項目で共通化されています。EFRAGが公表したマッピング分析によれば、温室効果ガス排出量、移行計画、ガバナンス体制といった中核的データは、SSBJ対応の延長線上で収集可能とされています。

一方で、**相互運用性が確保されていることと、CSRD報告義務が免除されることは別問題**です。欧州委員会による第三国基準の同等性評価は2027年以降に持ち越されており、2026年初頭時点でSSBJ基準がCSRDと法的に同等と認められた事実はありません。ESMAや欧州委員会の公式見解でも、ISSB系基準は投資家向け情報として有用である一方、CSRDが重視するインパクトマテリアリティの網羅性にはギャップが残ると指摘されています。

| 観点 | SSBJ基準 | CSRD(ESRS) |

|---|---|---|

| 基本思想 | 投資家向け財務的マテリアリティ | 財務+インパクトのダブルマテリアリティ |

| 気候関連開示 | ISSB S2に準拠 | ESRS E1で高度に整合 |

| 社会・人権影響 | 限定的 | 定量的開示を要求 |

この構造的差異により、多くの日本企業は**「SSBJ+CSRDアドオン」型の実務対応**を選択しています。具体的には、国内外の投資家対応はSSBJ基準で統一しつつ、EU事業に関連する環境・人権インパクトについてはESRS特有の指標を追加開示する方法です。大手監査法人も2025年以降の実務指針で、完全な一本化は時期尚早であり、当面は二層構造での管理が現実的だと示しています。

さらに限界として見逃せないのが、政治的要因です。欧州委員会は同等性評価を通商・外交上の交渉材料として扱う傾向があり、技術的整合性だけで判断されないリスクがあります。SSBJ基準がISSBに忠実であること自体は評価されるものの、EU独自の政策目的を反映したCSRDの哲学をどこまで内包しているかが問われます。

したがって2026年の実務判断として重要なのは、**相互運用性を過信せず、どの情報がEU固有要件かを見極めること**です。データ基盤を共通化しつつ、評価軸の違いを前提にした設計を行う企業ほど、将来の制度変更にも柔軟に対応できると考えられます。

日本企業の先行事例に学ぶCSRD対応の現実解

CSRD対応を巡っては、制度の全体像や将来予測に目が向きがちですが、実務担当者にとって本当に価値があるのは、すでに動き出している日本企業がどのように現実解を見いだしているかです。2026年時点では、先行企業の多くが「完璧なCSRD準拠」を目指すのではなく、規制の揺り戻しやSSBJ基準との重なりを前提に、段階的かつ戦略的な対応へと舵を切っています。

例えば、伊藤忠商事は欧州子会社単位での個別最適を避け、本社主導でグローバルなマテリアリティ評価フレームを再設計しました。**CSRD特有のインパクトマテリアリティを追加レイヤーとして位置づけ、既存の統合報告・ESGデータ基盤を極力流用する**方針を明確にしています。大手監査法人によれば、このような「既存基盤+CSRDアドオン型」は、初期コストと監査対応リスクを同時に抑える現実的モデルと評価されています。

花王の事例も示唆的です。同社はKirei Lifestyle Planという長年のESG戦略を起点に、ESRSの要求事項を後付けでマッピングしました。重要なのは、**新たなKPIを無理に増やすのではなく、既存KPIの定義や算定根拠をESRS文脈で再整理した点**です。EFRAGが示す簡素化ESRSでは見積もりの活用が広く認められましたが、花王はその前提となる前提条件や算定方法を詳細に言語化し、監査対応を見据えた透明性を確保しています。

| 企業名 | 対応の起点 | 現実解のポイント |

|---|---|---|

| 伊藤忠商事 | 本社主導のマテリアリティ再設計 | 既存ESG基盤にCSRD要件を追加 |

| 花王 | Kirei Lifestyle Plan | KPI定義の再整理と監査耐性の強化 |

| ソフトバンクグループ | 投資会社としての特性分析 | ポートフォリオ全体のインパクト評価 |

ソフトバンクグループのアプローチは、CSRD対応が必ずしも製造業型モデルに限られないことを示しています。同社はResponsible AIやデータプライバシーといったテーマを、**社会への影響と財務リスクの双方から評価する軸**として整理しました。これはESMAが重視する「企業固有性」を強く意識した対応であり、形式的な開示を避けるうえで有効だと専門家の間でも評価されています。

これらの日本企業に共通するのは、規制動向に一喜一憂するのではなく、CSRDを「将来のグローバル開示基盤づくりのリハーサル」と捉えている点です。**オムニバス・パッケージによる猶予期間を、様子見の時間ではなく、データ品質とガバナンスを高める投資期間として使う**姿勢が明確です。欧州委員会やEFRAGの公式見解でも、報告の質とプロセスの一貫性が重視されており、日本企業の先行事例はその方向性と合致しています。

結果として浮かび上がる現実解は、「すべてを一度にCSRD仕様へ作り替えない」「SSBJやIFRSと共通化できる部分を最大化する」「インパクト評価は完璧さよりも説明可能性を優先する」という三点に集約されます。これらは派手さはありませんが、2026年以降の監督強化と保証要件を見据えたとき、最も再現性の高い日本企業型CSRD対応モデルだと言えるでしょう。

2026年以降に高まる法務・監査・執行リスク

2026年以降、CSRDを巡るリスクは「規制緩和による安心感」とは裏腹に、法務・監査・執行の各局面でむしろ先鋭化しています。**対象企業が絞り込まれた結果、当局の監督リソースは集中し、形式的対応や解釈の甘さが直ちにリスクとして顕在化する構造**に変わりつつあります。

最大の不確実性は、加盟国ごとの国内法化の遅れとばらつきです。欧州委員会によれば、CSRDの期限内法制化を完了できなかった国に対し、侵害手続きが正式に開始されています。特にドイツでは、商法典改正を通じてCSRDを実装する過程で政治的混乱が続き、法文確定前にもかかわらず、**売上高の最大5%または1,000万ユーロ規模の制裁金、さらには取締役個人の責任追及を想定した条項**が議論されています。一方、フランスは既に法制化を完了しており、監査人による保証要件も明確です。日本企業にとっては、拠点国ごとに義務発生日と罰則水準が異なる「パッチワーク状態」そのものが、重大な法務リスクになります。

| 論点 | 2026年以降の特徴 | 日本企業への影響 |

|---|---|---|

| 国内法化 | 国ごとに進捗が不均一 | 子会社単位で義務発生時期が異なる |

| 制裁金 | 高額化・個人責任の議論 | 本社ガバナンス不全が直撃 |

| 監督手法 | AI活用による横断監視 | 英文表現の曖昧さがリスク化 |

執行面で特に重要なのが、ESMAが示した2026年の重点監督方針です。ESMAは、ダブルマテリアリティ評価のプロセスそのものを精査対象とし、定型文や他社流用の説明を明確に問題視しています。さらに、AIを用いたスキャニング技術により、数百社分のサステナビリティ声明を横断的に分析し、不整合やグリーンウォッシングの兆候を自動検出する体制を整えています。**これは、日本企業のレポートが「人の目」ではなく「アルゴリズム」によってまず評価される時代に入ったことを意味します。**

監査リスクも見逃せません。CSRDでは第三者保証が必須となり、第1波企業の実務からは明確な教訓が示されています。主要監査法人の分析によれば、最大の指摘事項はESGデータに関する内部統制の欠如です。Excelによる手集計や、承認プロセスの不在は、限定的保証すら取得できない理由となりました。また、バリューチェーン情報について見積もりを用いる場合でも、その算定根拠や方法論を文書化できなければ、監査人は保証を付与できません。

規制が簡素化された今こそ、法務・監査・サステナビリティ部門を横断した体制構築が不可欠です。欧州委員会やESMAが一貫して強調しているのは、結論の正しさよりもプロセスの透明性です。なぜそのマテリアリティに至ったのか、なぜその見積もりを採用したのかを、第三者に耐えうる形で説明できるかどうかが、2026年以降の最大の防御策になります。

日本企業が今から描くべきCSRD対応ロードマップ

2026年時点で日本企業が描くべきCSRD対応ロードマップは、「いつ義務が来るか」ではなく「どの水準まで備えるか」を起点に設計する必要があります。オムニバス・パッケージによる適用範囲縮小やスケジュール延期は、多くの企業に猶予を与えましたが、EFRAGやESMAの発信を見る限り、**準備を止めてよいというシグナルではありません**。むしろ、対象が絞られた分、対応企業には質の高い開示が強く求められる局面に入っています。

ロードマップの第一段階は、自社がどの波(Wave)に位置付けられるかを形式的に確認することではなく、**将来CSRD対象になった場合でも耐えうるデータ基盤と評価プロセスを先行して整えること**です。EFRAGが提案した簡素化ESRSではデータポイントが約61%削減されましたが、ESMAはダブルマテリアリティ評価の透明性を2026年の最重要監督事項に掲げています。量が減っても、評価の根拠とプロセスはこれまで以上に問われると理解すべきです。

第二段階では、SSBJ基準を中核に据えた統合設計が不可欠になります。ISSBに整合したSSBJ基準は、投資家向け開示として国際的な信頼性を持ちますが、CSRDが要求するインパクトマテリアリティを自動的に満たすものではありません。専門家の間では、**「SSBJをベースに、CSRD特有のインパクト情報を追加するアドオン型設計」が最も現実的**との見方が支配的です。これにより二重投資を抑えつつ、将来の同等性評価にも柔軟に対応できます。

| フェーズ | 主眼 | 2026年に着手すべき内容 |

|---|---|---|

| 基盤整備 | 監査耐性 | ESGデータの収集ルールと内部統制の文書化 |

| 評価高度化 | 質の担保 | ダブルマテリアリティ評価プロセスの再設計 |

| 統合開示 | 効率化 | SSBJとCSRD要求事項のマッピングと共通化 |

第三段階として重要なのが、EU子会社任せにしないガバナンス設計です。PwCなどの調査によれば、CSRD初年度対応で最も多かった失敗は、グループ内で評価軸やデータ定義が統一されていなかった点にあります。**本社主導でマテリアリティ評価の共通方針を定め、地域特性は調整事項として扱う**ことが、2028年以降の実装コストを大きく左右します。

最後に、ロードマップは固定計画ではなく「更新前提の設計図」であるべきです。加盟国の国内法化の遅れや、同等性評価の政治的判断など、不確実性は依然として高い状況です。だからこそ日本企業には、最低限の法令対応にとどまらず、**EU市場で事業を続けるための信頼インフラとしてCSRD対応を位置付ける視点**が求められます。その視点に立ったとき、2026年は対応開始の年ではなく、勝敗を分ける設計を終える年だといえるでしょう。

参考文献

- European Commission:Omnibus I package – Commission simplifies rules on sustainability and EU investments

- EFRAG:EFRAG provides its technical advice on draft simplified ESRS

- Linklaters:EU Omnibus I: CSRD and CS3D amendments finalised

- PwC:EU member state transposition of CSRD – status update

- SSBJ:SSBJサステナビリティ開示基準の公表について

- ESMA:European Common Enforcement Priorities for 2025 corporate reporting