生成AIの急速な普及により、私たちが日々触れる情報の量とスピードは飛躍的に高まりました。その一方で、ディープフェイクやAI生成コンテンツによる偽情報が、ビジネスや民主主義、さらには個人の意思決定にまで深刻な影響を及ぼしています。

2026年の日本では、こうした課題に対応するため、AIファクトチェックを巡る技術、法制度、社会実装が大きな転換期を迎えています。従来の「見破る」検知技術だけでなく、情報の出所や来歴を証明する新たな仕組みが実運用段階に入り、企業や行政、メディアの現場で活用され始めました。

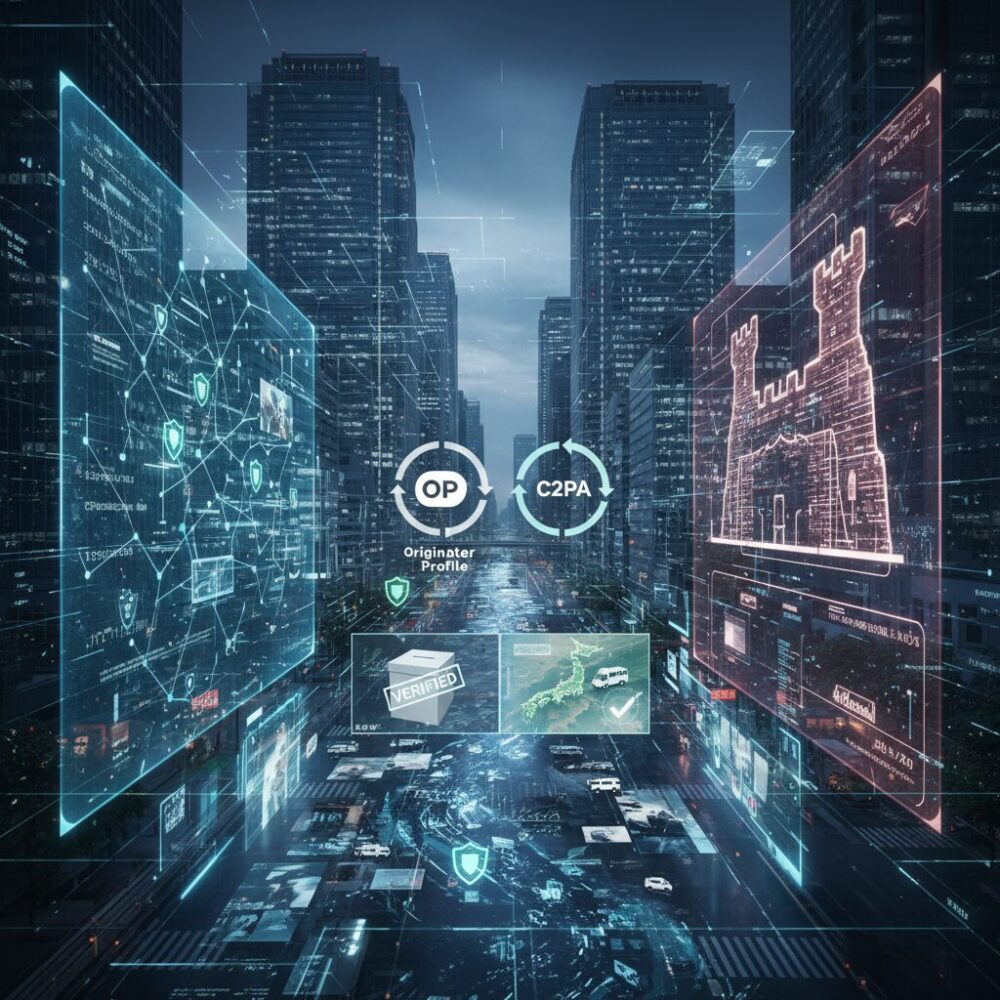

本記事では、日本独自のソフトロー型AI規制とEUの厳格なAI法の違い、Originator ProfileやC2PAといった最新技術、選挙や災害で実際に起きた事例までを俯瞰します。AI時代に信頼できる情報基盤をどう築くべきか、その全体像を理解したい方にとって、実務にも戦略にも役立つ知見を提供します。

2026年の情報空間とAIファクトチェックが注目される背景

2026年の情報空間において、AIファクトチェックがこれほど注目を集める背景には、**情報の量的爆発と信頼性の急激な低下が同時進行している現実**があります。生成AIの普及により、テキスト、画像、動画、音声の制作コストは限りなくゼロに近づきました。その結果、誰もが大量の情報を発信できる一方で、それが事実かどうかを見極める負荷は、個人や組織の許容範囲を超えつつあります。

特に深刻なのが、真偽の判断が難しい「高品質な偽情報」の増加です。国際的な脅威分析レポートによれば、2025年から2026年にかけてディープフェイク関連ファイルは世界で800万件を超え、2023年比で指数関数的に増加しました。**人間の直感や経験だけでは見抜けない水準に達した偽情報**が、ニュース、投資判断、企業広報、さらには民主主義の意思決定にまで影響を及ぼしています。

こうした状況は、日本特有の文脈とも結びついています。災害大国である日本では、能登豪雨などの緊急時にSNS上の誤情報が救助活動や行政判断を妨げた事例が報告されました。また、2025年の参議院選挙では、生成AIによる偽発言動画や加工画像が拡散し、**情報空間そのものが政治リスクとなる段階**に入ったことが可視化されました。

| 領域 | 2026年の変化 | 顕在化したリスク |

|---|---|---|

| ビジネス | 生成AIによる自動生成資料の常態化 | 誤情報に基づく意思決定 |

| 民主主義 | 選挙期間中のAI生成コンテンツ増加 | 世論操作・分断の加速 |

| 災害対応 | SNS即時拡散の高度化 | 救助要請の埋没 |

さらに問題を複雑にしているのが、AI自身のハルシネーションです。大規模言語モデルは事実確認を支援する一方で、もっともらしい誤りを生成することがあり、日本語環境ではその傾向が英語圏より高いとする研究結果も示されています。**AIは万能の審判ではなく、誤情報の増幅器にもなり得る存在**であるという認識が、専門家や政策立案者の間で共有され始めました。

このように、情報の信頼性が社会インフラの一部として再定義される中で、AIファクトチェックは単なる技術トレンドではなく、経済活動や公共性を支える基盤として位置づけられています。スタンフォード大学や国立情報学研究所の研究者が指摘するように、**「速さ」だけでなく「正しさ」をどう組み込むか**が、2026年の情報空間における最大の課題となっています。

日本のAI規制の全体像とAI推進法のポイント

2026年時点での日本のAI規制は、国際的に見ても独自性の高い全体像を持っています。最大の特徴は、AIを原則として規制対象ではなく成長戦略の中核に据えている点です。その象徴が、2025年に成立し完全施行された人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、いわゆるAI推進法です。

この法律は、欧州連合のEU AI Actのような包括的かつ罰則付きの規制法とは異なり、イノベーションを阻害しないことを最優先に設計されています。内閣総理大臣を本部長とするAI戦略本部の設置と、政府横断で策定されるAI基本計画が法定化された点は、日本のAI政策が省庁単位ではなく国家戦略として運営されることを意味します。

特に重要なのは、事業者に課されている義務が「罰則付きの遵守義務」ではなく「協力の努力義務」にとどまっている点です。これは、技術進化のスピードに法制度が追いつけなくなるリスクを回避するための意図的な選択であり、CSISなどの国際政策研究機関も、日本のアプローチをアジャイル型ガバナンスの代表例として評価しています。

| 観点 | 日本(AI推進法) | EU(EU AI Act) |

|---|---|---|

| 基本思想 | イノベーション促進 | 基本的人権の保護 |

| 規制手法 | ソフトロー中心 | ハードロー中心 |

| 事業者義務 | 努力義務 | 法的義務・制裁あり |

もっとも、日本がリスク管理を軽視しているわけではありません。AI推進法は、個人情報保護法、著作権法、景品表示法といった既存法制がAI利用にも当然適用されることを前提としています。つまり、AI特有の課題はガイドラインで補完し、違法行為は従来法で対処するという重層的ガバナンスが採用されています。

総務省やデジタル庁が公表している各種ガイドラインは、その実務的な中核を担っています。特に行政機関向けの生成AI利用指針では、人間によるファクトチェックを前提とした運用が明示されており、AIの出力を無条件に信頼しないという姿勢が制度設計に組み込まれています。

結果として2026年の日本のAI規制は、法的強制力よりも市場評価、企業倫理、国際標準への適応によって実効性を確保するモデルとなっています。EU規制の域外適用によるブリュッセル効果を受けつつ、国内では柔軟性を保つという二層構造こそが、日本のAI推進法を軸とした規制全体像の本質です。

EU AI Actが日本企業に与える影響とブリュッセル効果

EU AI Actは、EU域内の企業だけでなく、日本企業の経営判断や技術戦略にも直接的な影響を及ぼしています。特に重要なのは、EU域外の事業者であっても、EU市場にAIシステムやAI生成コンテンツを提供する場合には規制が適用される域外適用の考え方です。

2026年8月に高リスクAIに関する主要義務が全面適用されたことで、日本企業ももはや「日本法だけ守ればよい」という状況ではなくなりました。**AIを組み込んだ製品やサービスがEUの個人や社会に影響を与える限り、EU基準での説明責任とリスク管理が求められます。**

この影響を理解する上で欠かせない概念が、いわゆるブリュッセル効果です。EUが厳格な規制を先行導入することで、その基準が事実上の世界標準となり、グローバル企業が自発的にEU基準へ合わせていく現象を指します。

| 観点 | 日本のAI法 | EU AI Act |

|---|---|---|

| 規制思想 | イノベーション重視 | 基本的人権重視 |

| 法的拘束力 | 努力義務中心 | 罰則付き義務 |

| 域外適用 | 限定的 | 広範に適用 |

たとえば、EU AI Act第50条の透明性義務により、AI生成コンテンツには生成物であることの明示が必要になります。これはマーケティング動画、カスタマーサポートのチャットボット、社内向けの分析レポートであっても例外ではありません。

欧州委員会や欧州データ保護機関の解釈によれば、ラベリングやメタデータ付与を怠った場合、最大で全世界売上高の数%規模の制裁金が科される可能性があります。**このリスクを回避するため、日本企業の多くはEU向けだけでなく、全社横断でEU基準のガバナンスを採用し始めています。**

結果として、日本国内では法的義務ではないにもかかわらず、C2PA準拠のメタデータ管理や、生成AI利用時の人間による監督プロセスを導入する企業が増えています。これは、日本のAIファクトチェック体制の底上げという点ではプラスに働いています。

一方で、負担が軽いとは言えません。EU法務・技術文書の整備、リスク分類、監査対応には専門人材とコストが必要です。中堅・中小企業にとっては、EU市場への参入可否そのものを再検討する判断材料にもなっています。

CSISなどの国際政策研究機関は、ブリュッセル効果を「規制による競争優位の再配分」と分析しています。**EU基準にいち早く適応した企業ほど、信頼性を武器にグローバル市場で優位に立てる可能性が高い**という見方です。

EU AI Actは単なる法規制ではなく、日本企業に対して「信頼できるAIをどう設計し、どう説明するか」という経営レベルの問いを突きつけています。その問いへの答え方が、2026年以降の国際競争力を左右し始めています。

検知から来歴証明へ進むAIファクトチェック技術の転換

2026年のAIファクトチェック技術において、最も重要な転換点は「検知」から「来歴証明」へと主戦場が移ったことです。従来は、AIが生成した偽情報を後追いで解析し、不自然なパターンや痕跡から真偽を見抜く検知技術が中心でした。しかし生成AIの高度化により、人間だけでなくAI自身でも見破れない品質のコンテンツが急増し、このアプローチの限界が明確になりました。

背景には、2025年から2026年にかけて世界で800万件を超えたとされるディープフェイクファイルの爆発的増加があります。人間の検知率が約25%にとどまるという複数の研究結果が示す通り、事後的な判定だけに依存する体制は、ビジネスや民主主義を守る防波堤として不十分になりました。この反省から、情報の「正しさを見抜く」のではなく、「正しさを最初から証明する」発想が台頭しています。

| 観点 | 検知技術 | 来歴証明技術 |

|---|---|---|

| アプローチ | 事後解析による真偽判定 | 生成・流通過程で真正性を担保 |

| 主な課題 | 精度低下、いたちごっこ | 初期導入コスト、普及率 |

| 信頼性 | 確率的・相対的 | 暗号技術による検証可能性 |

この来歴証明の中核をなすのが、Originator ProfileやC2PAといった技術です。総務省の最終報告書でも、検知一辺倒からの脱却が明確に打ち出され、発信者や生成環境を可視化する技術の社会実装が推奨されています。特にOPは、発信者の身元を検証可能な形で提示することで、閲覧者が情報源の信頼性を即座に判断できる点が評価されています。

さらにC2PAでは、画像や動画そのものに暗号署名を付与し、撮影から編集までの履歴を追跡可能にします。ソニーが報道機関向けに提供するハードウェア署名技術は、3D深度情報を活用することで、AI生成物や再撮影映像を高精度に識別できるとされています。こうした取り組みは、AP通信など国際的な通信社でも採用が進み、「信頼できる証拠付きコンテンツ」を前提とした報道インフラを形成しつつあります。

重要なのは、来歴証明が検知技術を不要にするわけではない点です。署名のない既存コンテンツや悪意ある改ざんに対しては検知が不可欠であり、両者は補完関係にあります。ただし主軸がどこにあるかは明確に変わりました。2026年のAIファクトチェックは、真偽判定の精度競争から、信頼を前提とした情報流通設計へと進化しているのです。

Originator Profileがもたらす信頼できるWebの仕組み

Originator Profileは、2026年の情報空間において「誰が発信した情報なのか」を技術的に保証することで、信頼できるWebを再構築する中核的な仕組みとして位置づけられています。生成AIの普及により、コンテンツの量と速度が爆発的に増えた一方で、発信者の真正性が見えなくなったことが、偽情報拡散の温床となってきました。OPはこの構造的課題に対し、コンテンツの中身ではなく発信主体の信頼性を可視化するという新しいアプローチを提示しています。

OPの最大の特徴は、Webブラウザ上で発信者の検証済みプロフィールを表示できる点にあります。これは匿名性を否定する仕組みではなく、報道機関、企業、自治体などが自らの実在性と責任を技術的に証明できる選択肢を提供するものです。総務省の最終報告書でも、OPは偽情報対策を単なる削除や検知に依存しない持続的な解決策として評価されています。

2025年に仕様とソースコードがオープン化されたことで、OPは特定企業の専有技術ではなく、Web標準を志向する公共インフラへと進化しました。W3Cへの提案や国際的なメディア団体との連携が進んだ結果、2026年には日本国内にとどまらず、グローバルなニュース配信や広告取引の現場で実証が重ねられています。

| 観点 | 従来のWeb | Originator Profile導入後 |

|---|---|---|

| 発信者の確認 | ドメイン名や自己申告に依存 | 検証済みプロフィールを表示 |

| 偽情報対策 | 事後的な削除・検知が中心 | 信頼できる発信源を事前に識別 |

| 広告配信 | PV重視で流入先の質は不透明 | 信頼性の高い媒体を優先 |

特に注目すべきは、広告エコシステムとの連動です。OPは、信頼できる発信者を持つサイトを広告配信上で優遇する設計を可能にします。これにより、偽情報サイトが広告収益を得にくくなり、結果として資金源を断つ効果が期待されています。欧州の研究者が指摘するように、経済的インセンティブを変えることは、コンテンツ規制よりも実効性が高い場合があります。

2025年の参議院選挙や能登豪雨の経験から、緊急時ほど情報の出所が重要になることが社会的に共有されました。OPを実装した自治体サイトや主要メディアは、SNS上で拡散される未確認情報との差別化に成功し、利用者が一次情報へ迅速にたどり着ける導線を確保しています。これは単なる技術導入ではなく、信頼を設計するWebへの転換を意味します。

Originator Profileがもたらす価値は、完全な真偽判定を自動化することではありません。誰が責任を持って発信しているのかを明示することで、受け手が判断するための前提条件を整える点にあります。ケンブリッジ大学のメディア研究でも、発信者情報の透明性が高いほど、ユーザーの批判的読解力が向上する傾向が示されています。OPは、技術と人間の判断を接続する要として、信頼できるWebの基盤を静かに支えています。

C2PAとハードウェア認証が支える映像・画像の真正性

生成AIによる精巧な偽映像が急増する中で、映像や画像そのものの真正性をどのように担保するかが、2026年のファクトチェックにおける核心的な論点になっています。その中核を担うのがC2PA規格と、カメラなどのハードウェアを起点とした認証技術です。**後から見抜くのではなく、最初から疑う必要のない状態をつくる**という発想が、従来の検知型対策との決定的な違いです。

C2PAは、AdobeやMicrosoft、BBCなどが参加する国際的な枠組みで、画像や動画に制作来歴や編集履歴を暗号署名付きメタデータとして埋め込みます。2026年時点では、この規格が報道分野を中心に実運用段階へ移行しました。米AP通信や欧州の主要通信社に加え、日本の放送局や新聞社も、C2PA対応素材を標準ワークフローに組み込み始めています。信頼性の判断を人の勘に委ねない点が、現場から高く評価されています。

特に注目されているのが、ソニーが提供するCamera Authenticity Solutionです。これはC2PA準拠のデジタル署名を、ソフトウェアではなくカメラ本体のハードウェアで付与する仕組みです。**撮影時点で署名が生成されるため、後付けや改ざんの余地が極めて小さい**という特性を持ちます。ソニーによれば、この仕組みは撮影時刻や位置情報に加え、独自の3D深度情報を暗号化して記録します。

この3D深度情報が、生成AI対策として重要な意味を持ちます。AI生成画像や、ディスプレイを再撮影した映像には、物理空間特有の自然な奥行き情報が存在しません。その差異を利用することで、現実世界で撮影された映像かどうかを高精度で判別できます。ロイター通信などの検証でも、再撮影や合成による偽装に対して強い耐性を示したと報告されています。

| 観点 | C2PAのみ | ハードウェア認証併用 |

|---|---|---|

| 署名の生成 | ソフトウェア依存 | カメラ内部で生成 |

| 改ざん耐性 | 中 | 高 |

| 生成AI対策 | 編集履歴中心 | 3D深度など物理情報 |

2025年後半からは、この仕組みが静止画だけでなく動画にも拡張されました。フレーム単位で署名を付与し、トリミングや色補正といった正当な編集も含めて履歴として残します。**編集されたから偽物なのではなく、どのように編集されたかが説明できる**点が、報道実務において重要視されています。

国立情報学研究所や海外研究機関の分析によれば、こうした来歴証明型技術は、人間やAIによる事後検知よりも誤判定リスクが低いとされています。完全な万能策ではないものの、少なくとも「本物であることが証明できる素材」を増やす効果は明確です。2026年の情報空間において、C2PAとハードウェア認証は、信頼できる映像・画像の基盤インフラとして不可欠な存在になりつつあります。

日本の研究機関と企業が挑むAIファクトチェック最前線

日本におけるAIファクトチェックの実装は、研究機関と企業が役割を分担しながら、実運用に耐える仕組みを共同で構築している点に特徴があります。特に国立情報学研究所(NII)は、学術研究と社会実装をつなぐハブとして機能しており、NTCIRを通じて世界最高水準の評価基盤を提供してきました。

2025年に開催されたNTCIR-18では、ファクト検証タスクU4において、RAGを高度に最適化したチームが特定ドメインで97%以上の精度を達成しました。**これは、条件が限定された業務領域ではAIが人間のチェック能力を上回り得ることを、実証的に示した成果です。**一方でNII自身も、汎用LLMをそのまま使う危険性を明示しており、研究成果は常にHuman-in-the-loopを前提としています。

産業界では、富士通とNECが中心となり、NIIや大学と連携した統合型偽情報検知システムを2026年に提供開始しました。このシステムはテキスト、画像、拡散ネットワークを横断的に解析し、リスクスコアとして可視化します。**重要なのは、判定を自動化しきらず、人間のファクトチェッカーが優先順位を判断する設計思想です。**

| 主体 | 主な役割 | ファクトチェックへの貢献 |

|---|---|---|

| NII | 評価基盤・基礎研究 | 精度検証、限界の可視化 |

| 富士通・NEC | 社会実装 | 検知技術の統合とAPI提供 |

| ソニー | ハードウェア | 来歴証明による真正性担保 |

検知技術と並行して、ソニーが主導するC2PA準拠のカメラ真正性ソリューションは、日本企業が国際標準形成に直接影響を与えている象徴的事例です。撮影時点で3D深度情報を含むデジタル署名を付与する仕組みは、生成AIによる偽映像との差異を物理的に捉えるもので、報道機関から高い評価を受けています。

また、日本発のOriginator Profileも、研究とビジネスの接点で進化しています。総務省の実証事業を背景に、広告配信や自治体サイトでの実装が進み、**信頼できる発信者が経済的にも報われる構造を作ろうとしている点が従来のファクトチェックと決定的に異なります。**

こうした動きは、スタンフォード大学やペンシルベニア大学アネンバーグ校が指摘する「ファクトチェックは技術単体では成立しない」という国際的な研究知見とも整合します。日本の研究機関と企業は、精度競争に陥るのではなく、限界を共有した上で役割分担する現実的な路線を選択しており、それが2026年時点の最前線といえます。

ディープフェイク詐欺・選挙介入・災害デマの現実

ディープフェイク詐欺、選挙介入、災害デマは、2026年時点で「起こり得るリスク」ではなく、すでに社会と経済に具体的な被害をもたらす現実の脅威です。生成AIの普及により、偽情報の制作コストと専門性は劇的に下がり、悪意ある行為が半ば産業化しています。

特に深刻なのがディープフェイク詐欺です。DeepStrikeの統計によれば、世界で確認されたディープフェイク関連ファイルは2025〜2026年に800万件を超え、指数関数的な増加を示しました。中でも音声クローンを用いた詐欺は検知が難しく、Pindropの調査では数秒の音声から本人の声を再現できる精度に達していると報告されています。

象徴的な事例として、2025年に多国籍企業Arupの香港拠点が、ディープフェイクによるWeb会議でCFOになりすました犯人により約2,500万ドルを送金した事件があります。映像と音声による本人確認が安全だという前提は、すでに崩れています。

| 脅威の種類 | 主な手法 | 実際の影響 |

|---|---|---|

| ディープフェイク詐欺 | 音声・映像クローン | 企業送金詐欺、BEC被害 |

| 選挙介入 | 偽発言動画、画像改変 | 有権者の認知歪曲、分断 |

| 災害デマ | 過去画像の再利用、自動投稿 | 救助遅延、行政混乱 |

選挙分野でも影響は顕在化しました。2025年の参議院選挙では、生成AIで作られた候補者の偽発言動画や政策を歪めた画像がSNSで拡散し、第一生命経済研究所が指摘するように、エコーチェンバー現象によって訂正情報が届かない閉鎖的な情報圏が形成されました。量産される偽情報のスピードは、人力中心のファクトチェック体制を上回っています。

災害時のデマも看過できません。2025年の能登豪雨では、AIボットがトレンドワードを検知して架空の被害情報や過去災害の画像を自動投稿し、FNNの報道が伝える通り、真の救助要請が埋もれる事態が発生しました。善意の拡散が被害を拡大させる構造は、AIによって増幅されています。

さらにOpenAIの脅威レポートが示すように、国家支援型アクターによる影響工作も確認されています。生成AIを使った多言語コメントの大量生成により、世論操作や社会的分断が低コストで実行可能になりました。2026年の情報空間は、技術革新と同じ速度で脅威も進化する時代に入っています。

Human-in-the-loopとメディアリテラシーの重要性

AIファクトチェック体制が高度化する2026年において、最終的な信頼性を支える中核概念がHuman-in-the-loopとメディアリテラシーです。結論から言えば、AIは判断主体ではなく、人間の意思決定を支援する存在として設計・運用されなければなりません。この原則は理念ではなく、国内外の実証研究と現場経験によって裏付けられています。

国立情報学研究所が主導したNTCIR-18の医療チャットボット評価では、AIによるリスク判定は特定条件下で高精度を示した一方、倫理性や共感性といった主観的判断では人間専門家との乖離が残りました。特に日本語環境では、AIが安全側に過剰反応したり、逆に重要な文脈を見落とすケースが報告されています。このギャップこそが、人間が最終判断を担う設計の必要性を示しています。

| 役割 | AIが担う領域 | 人間が担う領域 |

|---|---|---|

| 情報処理 | 大量データの収集・スクリーニング | 重要度判断と優先順位付け |

| 検証 | 根拠候補の提示、関連情報の抽出 | 文脈理解と最終的な真偽判定 |

| 責任 | 補助的・説明的役割 | 社会的・法的責任の負担 |

一方で、Human-in-the-loopが有効に機能するかどうかは、情報を受け取る側のメディアリテラシーに大きく依存します。米国科学アカデミー紀要に掲載された研究によれば、AIによるファクトチェック表示は、条件次第で利用者の判断力を低下させる可能性が指摘されています。これは、AIの指摘を無批判に受け入れてしまう心理的依存が原因です。

そのため2026年のリテラシー教育では、AIは万能でも中立でもないという前提を理解することが重視されています。総務省の最終報告書でも、技術導入と並行して、発信元確認や複数情報源の照合といった基本行動を習慣化する重要性が明記されています。AIが示す結果を一つの材料として扱い、自ら問い直す姿勢こそが、偽情報時代における最大の防御策です。

Human-in-the-loopとメディアリテラシーは相互補完の関係にあります。判断力を持つ人間がAIを使い、AIの限界を理解した人間が情報を読む。この二層構造が確立されて初めて、AIファクトチェックは社会的に信頼されるインフラとして機能します。

2027年に向けた日本のAIファクトチェック体制の展望

2027年に向けた日本のAIファクトチェック体制は、単なる技術導入の段階を越え、制度設計と運用実態の成熟が問われる局面に入ります。2026年時点で進んだ来歴証明技術や検知技術は、社会実装の初期成果を示しましたが、次の焦点はそれらをどのように恒常的なインフラとして定着させるかにあります。

最大の転換点は、ソフトロー中心の日本型ガバナンスが、実効性をどこまで高められるかという点です。AI推進法に基づく努力義務やガイドラインは柔軟性を持つ一方、悪意あるアクターへの抑止力には限界があります。総務省の最終報告書でも、技術とリテラシーの両輪が必要だと指摘されていますが、2027年に向けては、一定の分野で事実上の義務化が進む可能性が高まっています。

特に影響が大きいのが、EU AI Actの完全適用による波及効果です。欧州委員会の透明性義務やラベリング要件に対応するため、日本企業の多くがC2PAや電子透かし対応を前倒しで進めています。これにより、国内でも「EU基準が日本の実務標準になる」現象が定着しつつあります。

| 観点 | 2026年時点 | 2027年に向けた方向性 |

|---|---|---|

| 規制 | ソフトロー中心 | 一部領域で実質義務化 |

| 技術 | OP・C2PAの実証 | 広告・報道で本格運用 |

| 運用 | 人間補助型 | 専門職分業モデル |

運用面では、NTCIR-18で示された研究成果が示唆的です。特定ドメインに特化したAIは高精度を達成しましたが、最終判断は人間が担うべきだという結論は変わりません。2027年に向けては、ファクトチェッカー、AIエンジニア、法務担当が役割分担する専門職連携モデルが主流になると考えられます。

最終的に、日本のAIファクトチェック体制の競争力を左右するのは、技術そのものよりも信頼の設計です。誰が、どの基準で、どこまで検証したのかを説明できる仕組みを社会が共有できるかどうかが、2027年以降の情報空間の質を決定づける重要な要素となります。

参考文献

- DeepStrike:Deepfake Statistics 2025: AI Fraud Data & Trends

- Future of Privacy Forum:Understanding Japan’s AI Promotion Act: An Innovation-First Blueprint

- Pearl Cohen:New Guidance under the EU AI Act Ahead of its Next Enforcement Date

- Originator Profile公式サイト:デジタル空間に、もっと信頼を。Originator Profile

- Sony Corporation:Camera Authenticity Solution

- ITmedia AI+:富士通、世界初の偽情報検知システム構築へ