近年、日本企業の人事制度を語るうえで「ジョブ型雇用」は避けて通れないテーマとなりました。専門性の評価や生産性向上への期待から導入が進んだ一方で、現場では違和感や疲弊の声も少なくありません。

特に最近、管理職が割に合わない役割になっているという指摘や、制度は導入されたものの実態が伴わないといった不満を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。ジョブ型は本当に日本の働き方に適しているのか、その問いはますます切実になっています。

本記事では、最新の統計データや企業事例、労働法の観点、世代・ジェンダー意識の違いなど多角的な視点から、日本型ジョブ型雇用が直面する摩擦の正体を整理します。制度の光と影を冷静に理解することで、自社の人事戦略やキャリア形成を考えるための実践的なヒントを得られるはずです。

ジョブ型雇用が日本で注目された背景

ジョブ型雇用が日本で注目を集めるようになった背景には、複数の構造的な変化が同時進行で起きたことがあります。単なる人事制度の流行ではなく、企業経営と働き方の前提そのものが揺らいだ結果として浮上した点が重要です。

最も大きな要因の一つが、2020年代に顕在化した生産性停滞への強い危機感です。内閣府やOECDの分析によれば、日本の時間当たり労働生産性は先進国の中で長年下位にとどまっており、年功序列や総合職中心の配置が、専門性の深化を妨げてきたと指摘されてきました。**職務と報酬を結び付け、成果と専門性を明確に評価する仕組み**として、ジョブ型雇用は「処方箋」のように語られるようになります。

この流れを後押ししたのが、政府主導の労働市場改革です。厚生労働省や経済財政諮問会議が掲げた「三位一体の労働市場改革」では、リスキリング、労働移動の円滑化と並び、職務給の導入が明確に位置づけられました。**賃金を年齢や在籍年数ではなく、担う仕事の価値で決める**という考え方が、政策レベルで正当性を与えられたことは、企業の意思決定に大きな影響を与えています。

さらに、グローバル競争の激化も無視できません。海外人材の採用や、日本人高度人材の流出を経験した企業ほど、メンバーシップ型の曖昧な職務定義が通用しない現実に直面しました。欧米企業では当たり前とされるジョブディスクリプションがないために、採用交渉や報酬提示で不利になるケースが相次いだことが、特に大手企業を中心に問題視されました。

| 背景要因 | 企業が直面した課題 | ジョブ型が期待された役割 |

|---|---|---|

| 生産性停滞 | 専門性が評価されにくい | 職務価値に基づく処遇 |

| 政策改革 | 賃金制度の見直し圧力 | 職務給への転換 |

| グローバル化 | 採用・報酬の不透明さ | 国際標準との整合 |

加えて、デジタル化と生成AIの進展も背景として見逃せません。仕事の内容が細分化・高度化する中で、「何ができる人材なのか」を明確に説明できない組織は、変化のスピードについていけなくなりました。経営学者のマイケル・ポーターが説く競争優位の源泉が「人材の能力構成」にあるとすれば、その能力を職務単位で可視化するジョブ型は、戦略人事の文脈でも注目される必然があったと言えます。

人事白書2025が示すように、導入率自体は決して高くありませんが、それでも議論が沈静化しないのは、**ジョブ型雇用が日本社会の矛盾を最も鋭く映し出す制度だから**です。終身雇用・年功序列を前提としてきた企業と、専門性と市場価値を重視する個人との間で、その緊張関係が表面化した結果として、ジョブ型雇用は注目を集め続けているのです。

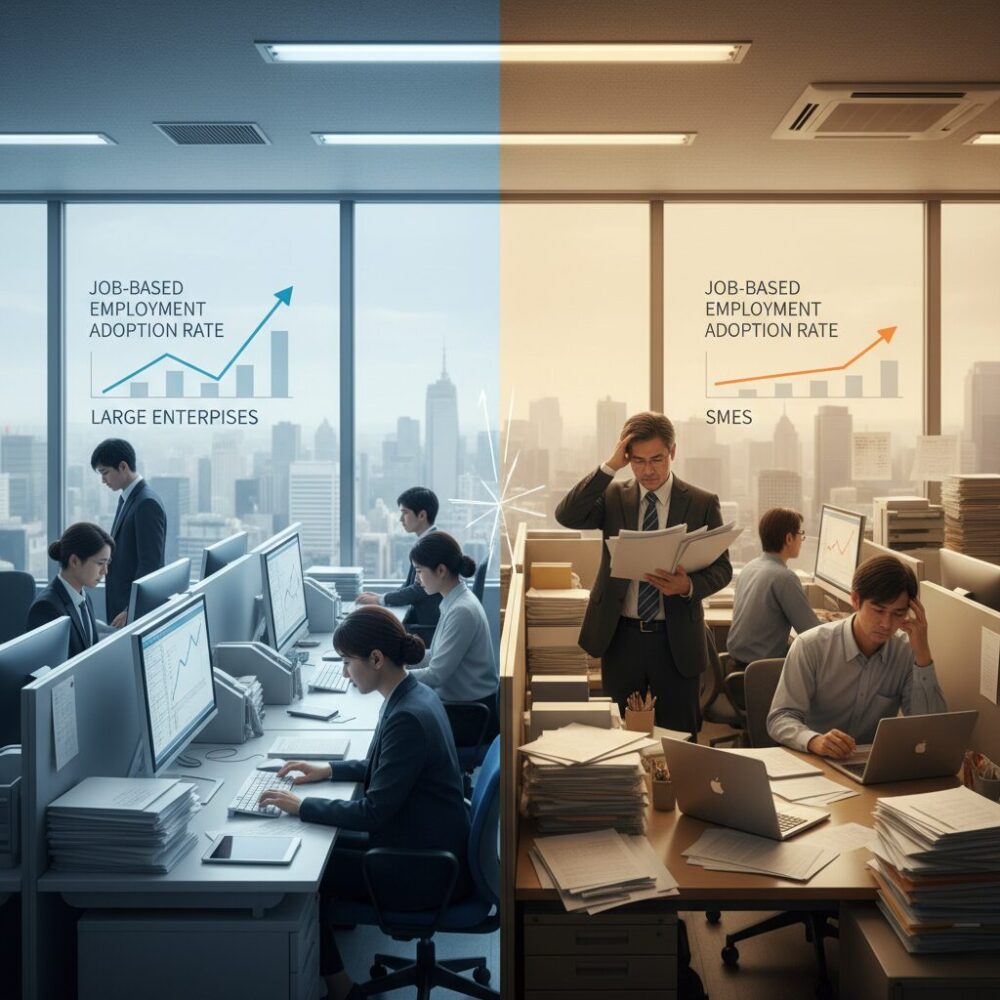

普及率データが示す企業規模ごとの温度差

普及率データを見ると、日本型ジョブ型雇用に対する姿勢は、企業規模によって明確な温度差が存在しています。2026年時点で参照可能な人事白書2025の調査によれば、全体としてはジョブ型雇用を導入していない、かつ今後も予定がない企業が半数近くを占めており、制度が社会全体に一気に浸透したとは言い難い状況です。

しかし、この平均値だけでは実態を捉えきれません。従業員数で区切って見ると、超大手企業と中小企業の間に、制度理解・投資余力・経営課題の三点で大きな断絶が確認できます。

| 企業規模 | 導入済み(一部含む) | 導入検討・予定 | 予定なし |

|---|---|---|---|

| 5,001人以上 | 31.0% | 40.4% | 28.6% |

| 1,001〜5,000人 | 16.6% | 45.0% | 38.4% |

| 100人以下 | 13.6% | 未調査 | 50%以上 |

この差が生まれる最大の要因は、ジョブ型雇用が制度設計コストの高い人事改革である点にあります。超大手企業では、グローバル競争や専門人材の獲得が経営課題として顕在化しており、職務定義や職務給への投資を避けられません。その結果、約3割がすでに導入に踏み切り、4割超が検討段階にあります。

一方で、中堅・中小企業では状況が異なります。JACリサーチの分析でも指摘されている通り、詳細なジョブディスクリプションの作成や定期的な見直しは、専任人事を置きにくい組織にとって大きな負担です。さらに、日本の中小企業は、現場での多能工化や柔軟な配置転換によって生産性を維持してきた歴史があり、職務を限定すること自体が経営リスクになり得ると認識されています。

また、企業規模が小さくなるほど、「制度導入によるメリットが従業員に伝わりにくい」という問題も顕著です。人事白書2025では、ジョブ型導入を見送る理由として、「評価や賃金の説明が難しい」「不公平感が高まる懸念」を挙げる企業が目立ちました。これは、制度そのものへの拒否というより、運用に対する不安が意思決定を鈍らせている状態だといえます。

この普及率データが示しているのは、ジョブ型雇用が理念として否定されているのではなく、企業規模ごとに許容できる摩擦の大きさが根本的に異なるという現実です。超大手は摩擦をコストとして吸収できますが、中小企業にとっては存続リスクに直結しかねません。この温度差こそが、2026年時点の日本におけるジョブ型雇用の普及を最も端的に物語っています。

HRBP不足が招く制度形骸化の現実

ジョブ型人事制度が現場で機能しない最大の要因の一つが、HRBPの圧倒的な不足です。制度設計そのものよりも、運用を担う人的基盤が追いついていない現実が、2026年時点で明確になっています。

人事白書2025によれば、HRBPが「いる」と回答した企業は全体の15.7%にとどまり、従業員5,001人以上の大企業でさえ約5割に過ぎません。**ジョブ型は導入されたが、翻訳者としてのHRBPが不在のまま現場に投げ込まれている**状態が、多くの企業で常態化しています。

HRBPが担うべき役割は、単なる人事制度の説明ではありません。事業戦略を理解した上で、職務記述書の更新、評価基準の調整、個人のキャリア形成支援を同時に行う高度な専門職です。この機能が欠けると、制度は一気に形骸化します。

| HRBPが不足している場合 | HRBPが機能している場合 |

|---|---|

| JDが更新されず実態と乖離 | 事業変化に応じてJDを定期的に見直し |

| 評価基準が不透明で不満が蓄積 | 職務価値と評価理由を対話で説明 |

| 管理職の判断負担が過剰に集中 | 人事と現場で意思決定を分担 |

JACリサーチの調査では、採用側の69.5%、人材側の67.0%が「ジョブ型へのシフトは号令だけで実態が伴っていない」と回答しています。**この“号令倒れ”の正体こそ、HRBP不在による運用空白**だといえます。

特に深刻なのが管理職への影響です。本来HRBPが担うべき職務設計や評価の調整を、現場管理職が兼務することで、制度理解のばらつきや恣意的運用が生まれます。その結果、管理職自身が制度への不信感を強め、ジョブ型そのものが「面倒な仕組み」として敬遠されていきます。

パーソル総合研究所も、HRBP機能が弱い企業ほど、評価の納得感が低下し、次世代リーダーの育成意欲が下がる傾向を指摘しています。**制度が人を活かすのではなく、人が制度に振り回される逆転現象**が起きているのです。

HRBP不足は、単なる人材配置の問題ではありません。ジョブ型人事を「制度改革」で終わらせるのか、「経営と現場をつなぐ実装改革」に昇華できるのか。その分水嶺が、HRBPという存在に集約されていることが、2026年の現実として浮き彫りになっています。

管理職の罰ゲーム化はなぜ起きたのか

管理職の罰ゲーム化が起きた背景には、単なる業務量増加では説明できない構造的な要因があります。2026年時点で顕在化している本質は、ジョブ型人事の導入によって「管理する仕事」だけが切り出され、支援や報酬の再設計が追いつかなかった点にあります。

パーソル総合研究所が示す人事トレンド分析によれば、ジョブ型は専門職の市場価値を可視化する一方、管理職の職務価値を曖昧なまま放置しました。その結果、管理職は成果責任、人材育成、コンプライアンス対応を一身に背負いながら、職務定義上は「付随業務」として扱われる矛盾に直面しています。

特に影響が大きいのが、マネジメント難易度の非連続的な上昇です。ハラスメント防止、メンタルヘルス配慮、多様なキャリア観への対応が求められ、一律の指導や評価が成立しない環境になりました。労働経済学者が指摘するように、管理職は今や調整コストの集積点となり、時間的・心理的負担が急増しています。

| 観点 | 管理職 | 専門職 |

|---|---|---|

| 職務の明確さ | 曖昧で拡張されやすい | JDで比較的明確 |

| 労働時間管理 | 規制対象外が多く長時間化 | 裁量的に調整可能 |

| 報酬の納得感 | 責任に比して低いと感じやすい | 市場価値と連動しやすい |

働き方改革も逆説的に作用しました。時間外労働規制により部下の稼働余地が減る一方、管理監督者である管理職が残務を引き取る構図が固定化しています。結果としてプレイングマネージャー化が進み、本来のマネジメント機能に集中できない状況が常態化しました。

さらに報酬設計の歪みも深刻です。初任給引き上げや若手・専門人材への戦略的賃上げが進む中、管理職の昇給幅は抑制されがちです。人事白書やJACリサーチの調査では、管理職候補が「割に合わない」と感じる割合が上昇しており、合理的選択として昇進を回避する動きが確認されています。

加えて、アカデミアやコンサルタントが提示する理想的リーダー像も無視できません。コーチング、心理的安全性、ビジョン提示をすべて高水準で求める言説は、現場ではべき論として圧力化し、失敗が許されない空気を強めています。

こうした要因が重なった結果、管理職は「責任は無限定、裁量と報酬は限定的」という非対称な役割に変質しました。管理職の罰ゲーム化とは、個人の意識の問題ではなく、制度移行期における職務設計と支援体制の欠落が生んだ必然的帰結だと言えます。

専門職優遇とマネジメント敬遠の逆転現象

ジョブ型人事の進展とともに、2025年から2026年にかけて顕在化したのが、専門職が優遇され、マネジメント職が敬遠されるという逆転現象です。従来の日本企業では、管理職への昇進が処遇と社会的評価の上昇を意味していましたが、現在ではその前提が大きく揺らいでいます。専門性を磨き続ける一般社員の方が、報酬・裁量・働きやすさの面で合理的な選択肢となりつつあるのです。

この背景には、ジョブ型人事が専門職の市場価値を可視化し、職務給として正面から評価する仕組みを導入したことがあります。経済産業省や人事研究機関の分析によれば、IT、データ分析、研究開発といった領域では、管理職に就かずとも高水準の報酬を得られるケースが増えています。一方で管理職は、職務定義が曖昧なまま、評価、育成、コンプライアンス対応、メンタルケアまで背負い込む状況が常態化しています。

| 比較軸 | マネジメント職 | 専門職 |

|---|---|---|

| 報酬決定の基準 | 役職と組織責任 | 職務価値と市場相場 |

| 業務の明確さ | 曖昧で際限がない | JDにより比較的明確 |

| 労働時間の裁量 | 低く長時間化しやすい | 自己管理しやすい |

パーソル総合研究所が指摘するように、管理職が忙しさと責任に追われる姿そのものが、次世代にとっての負のロールモデルになっている点は深刻です。部下は管理職の働き方を間近で観察し、「あの立場にはなりたくない」と判断します。その結果、企業が意図して設計したマネジメントパイプラインが途中で細り、管理職候補が慢性的に不足する構造が生まれています。

さらに問題を複雑にしているのは、賃金改定の優先順位です。2025年以降の賃上げ局面では、初任給や若手専門人材への投資が先行し、管理職層の賃金は相対的に抑制されました。労働経済学の観点から見ると、責任と報酬の期待値が逆転した状態は、合理的なキャリア選択としてマネジメント回避を促します。これは個人の意欲の問題ではなく、制度設計が生む必然的な帰結です。

この逆転現象は、短期的には専門性強化という成果をもたらしますが、中長期的には組織運営能力の劣化というリスクを孕みます。ハーバード・ビジネス・スクールの組織研究でも、優れた専門家が必ずしも自律的に協働できるわけではなく、調整と意思決定を担うマネジメントの質が企業成果を左右すると指摘されています。専門職優遇とマネジメント敬遠が同時進行する現状は、ジョブ型人事が日本企業にもたらした最も象徴的な歪みの一つだと言えるでしょう。

不利益変更をめぐる労働法リスクと企業対応

ジョブ型人事への移行で企業が最も慎重になるべき論点が、労働条件の不利益変更をめぐる労働法リスクです。賃金体系や評価基準の見直しは、制度設計の巧拙以前に、法的に無効と判断される可能性を常に内包しています。2025年から2026年にかけては、実務上もこの点が顕在化し、制度移行を一時凍結・修正する企業が相次ぎました。

日本の労働契約法では、労働者の個別同意がないまま就業規則を変更し、賃金などの労働条件を不利にすることは原則として認められていません。ジョブ型移行によって一部社員の給与が下がる場合、裁判例の蓄積から、企業側には極めて厳格な合理性の立証が求められます。最高裁判例の流れを踏まえると、単なる人事制度改革やグローバル標準への対応だけでは足りず、経営上の強い必要性と丁寧なプロセスが不可欠です。

実務で争点となりやすい合理性判断の要素は、以下の観点に集約されます。

| 判断要素 | 実務上の着眼点 | リスクが高まる例 |

|---|---|---|

| 変更の必要性 | 事業構造の転換や競争環境の変化が客観的に説明できるか | 抽象的な「生産性向上」を理由とする |

| 不利益の程度 | 賃金減額幅が社会通念上相当か | 一時的調整なしで年収が大幅減少 |

| 代償・緩和措置 | 教育訓練や調整給が用意されているか | 「自己研鑽」を個人責任に委ねる |

2026年時点の特徴は、不利益変更そのものよりも、説明不足と合意形成の拙さが紛争化を招いている点にあります。JACリサーチの調査でも、ジョブ型への移行について「号令だけで実態が伴っていない」と感じる社員が多数派であり、制度趣旨が理解されないまま処遇変更だけが先行すると、法的リスクと同時に深刻なモラール低下を引き起こします。

こうした反省から、2025年後半以降は段階的な適用が主流になりました。評価制度については旧基準と新基準を併用するハイブリッド期間を設け、賃金への反映を数期遅らせる設計が広がっています。調整給を数年間支給し、その間にリスキリングや職務再定義の機会を提供することで、不利益の緩和と制度理解を同時に進める狙いです。

さらに、2025年10月から義務化された育児期の柔軟な働き方への対応も、ジョブ型との相性が問われています。職務範囲を厳密に限定しすぎると、短時間勤務やテレワークとの両立が困難になり、結果として間接差別や不利益取扱いのリスクが生じかねません。厚生労働省の指針が示す通り、職務定義と働き方の柔軟性をセットで設計する視点が不可欠です。

不利益変更リスクを最小化する企業対応の本質は、法的テクニックではなく誠実な対話にあります。賃金が下がる可能性を正直に開示し、その代わりにどのような成長機会とセーフティネットを提供するのかを具体的に示すことが、結果として訴訟リスクを下げます。ジョブ型は「合意の積み重ね」でしか成立しない制度であるという認識が、2026年の実務では決定的に重要になっています。

春闘と労働組合が警戒するジョブ型の論点

2025年から2026年にかけての春闘において、ジョブ型雇用は賃上げと並ぶ重要論点として労使交渉の中心に据えられてきました。労働組合が警戒しているのは、ジョブ型が賃金制度改革の名の下で、雇用の安定や処遇の公平性を損なう可能性がある点です。特に物価上昇が続く局面では、制度論が生活防衛と直結するため、組合側の視線は一層厳しくなっています。

連合は2025春季生活闘争方針で、実質賃金の維持を前提に5%以上の賃上げを掲げる一方、職務給導入について「慎重かつ透明な運用」を求めました。ジョブ型という言葉が、包括的な人事権を残したまま賃金抑制に使われることへの不信感が背景にあります。日本労働研究機構などの分析でも、定義が曖昧なままの職務給は、労使紛争を増幅させやすいと指摘されています。

労働組合が特に問題視している論点は、評価基準と雇用保障の関係です。職務価値に基づく賃金決定は合理的に見える一方で、その算定プロセスがブラックボックス化すれば、納得感は急速に失われます。賃金が下がった理由を説明できない制度は、春闘の交渉テーブルにおいて受け入れられないというのが組合側の共通認識です。

| 組合が警戒する論点 | 背景にある懸念 | 春闘での争点化の度合い |

|---|---|---|

| 職務定義の曖昧さ | 賃金引き下げの口実化 | 非常に高い |

| 評価プロセスの不透明性 | 恣意的処遇への不信 | 高い |

| 職務消滅時の対応 | 解雇容易化への恐れ | 極めて高い |

また、産業別労組、とりわけ中小企業労働者を多く抱えるJAMは、「底上げ・格差是正」を春闘の軸に据えています。ジョブ型による戦略的賃上げが一部職種に集中すれば、組合が長年積み上げてきた横断的な賃金改善の枠組みが崩れるとの危機感があります。誰もが一定水準の賃金を得られる社会モデルと、職務価値に応じた差別化は、本質的に緊張関係にあるのです。

2026年時点で明確になっているのは、春闘におけるジョブ型論争は単なる制度是非ではなく、日本型雇用が維持してきた集団的保護と、個別最適を重視する人事思想の衝突だという点です。労働組合が強く求めているのは、職務給そのものの否定ではなく、説明責任とセーフティネットを伴った導入であり、ここを欠いたジョブ型は今後も激しい抵抗に直面し続けるでしょう。

大手企業事例に見る日本型ジョブ型の修正力

日本型ジョブ型雇用の実装において最も示唆に富むのが、大手企業が直面した摩擦をいかに修正してきたかという点です。2026年時点で先行企業に共通しているのは、ジョブ型を完成形として固定せず、運用の中で意図的に揺り戻しや調整を加えている点にあります。これは失敗ではなく、日本企業特有の環境に適応するための「修正力」と言えます。

KDDIの事例は、その象徴です。同社は専門領域を約30に細分化したJDを整備しましたが、導入初期には職務間移動が難しくなり、事業変化への対応力が落ちるという課題に直面しました。これに対しKDDIは、社内公募制度を制度の中核に据え直し、従業員が自律的にジョブを選び直せる設計へと修正しています。職務の明確化と流動性を同時に成立させる設計思想は、欧米型の単純移植では得られなかった日本型の進化形です。

パナソニック コネクトでは、社内ポスティング制を原則とする大胆な転換が行われましたが、昇格できない層のモチベーション低下という副作用が顕在化しました。同社が取った修正は、制度そのものよりも運用プロセスへの介入です。1on1ミーティングの質を評価制度の前提条件に据え、評価理由の言語化を徹底しました。さらに、職務消滅時には企業負担でのリスキリングを明文化し、雇用不安を制度的に緩和しています。ジョブ型を競争装置ではなく、学習装置として再定義した点が特徴です。

| 企業 | 当初の摩擦 | 修正の方向性 |

|---|---|---|

| KDDI | 職務間移動の硬直化 | 社内公募による流動性の回復 |

| パナソニック コネクト | 昇格停滞層の意欲低下 | 対話重視とリスキリング保証 |

| 資生堂 | シニア層の反発と不透明感 | 多面的評価と丁寧な説明 |

資生堂のケースも重要です。グローバル基準を背景にジョブ型を導入した同社では、年功的処遇に慣れた層から強い反発が生じました。これに対し資生堂は、成果のみを評価するのではなく、スキル発揮やプロセスも評価軸に組み込むことで納得感を高めています。労働経済学者の指摘によれば、評価の説明可能性が低い制度ほど心理的抵抗を生みやすいとされており、この修正は理論的にも合理的です。

これらの事例に共通するのは、ジョブ型を「削る制度」ではなく「組み替える制度」として扱っている点です。人材の固定化、モチベーション低下、雇用不安といった摩擦を放置せず、対話・学習・流動性という日本企業が本来持つ強みを再接続しているのです。大手企業の試行錯誤は、日本型ジョブ型が静的な制度ではなく、動的に修正され続けるプロセスであることを示しています。

世代間・ジェンダー間で広がる心理的摩擦

ジョブ型雇用がもたらす摩擦の中でも、2026年時点で特に根深いのが世代間・ジェンダー間に広がる心理的摩擦です。制度そのものよりも、人々の受け止め方の差が、組織の分断を静かに進行させています。

JACリサーチによる従業員意識調査では、20代ではジョブ型に賛成が6割を超える一方、40代以上では反対が過半数を占めています。若手は「専門性が市場価値になる」「成果が正当に評価される」と前向きに捉えるのに対し、ミドル・シニア層は「これまで培った経験が通用しなくなるのではないか」という不安を強く抱いています。この不安が、知識共有や後進育成への消極姿勢につながる点は、組織にとって見過ごせないリスクです。

| 年代 | 主な期待・不安 | 心理的摩擦の焦点 |

|---|---|---|

| 20〜30代 | 専門性評価、成長機会 | 教育機会の不足への懸念 |

| 40代以上 | 雇用維持、経験の活用 | スキル陳腐化への恐怖 |

さらに深刻なのがジェンダーの視点です。同志社大学の継続研究では、ジョブ型が「多様な正社員」を可能にする一方で、時間制約を受けやすい人材が周縁化される危険性が指摘されています。日本では依然として家事・育児負担が女性に偏りがちであり、職務と時間を限定した働き方を選択した結果、昇進や中核業務から外れる構造が固定化されかねません。

問題の本質は、職務を限定しても「主流の働き方」は変わらない点にあります。成果を出すための長時間コミットや暗黙の期待が残れば、制度上は中立でも、実態として不利が生じます。研究者が強調するのは、ジョブ定義と同時に労働時間や役割期待を組織全体で再設計する必要性です。

世代やジェンダーによる摩擦は、声を上げにくい形で蓄積されます。だからこそ、数値化しにくい心理的ギャップを可視化し、対話の場を設け続けられるかが、日本型ジョブ型の成否を左右すると言えます。

日本企業の組織規範とジョブ定義の衝突

日本企業においてジョブ型人事が想定通りに機能しにくい最大の要因の一つが、組織に深く埋め込まれた行動規範と、ジョブ定義との正面衝突です。とりわけ「目標は必ず達成する」「困っているなら助けるのが当たり前」といった価値観は、長年にわたり日本企業の競争力を支えてきましたが、職務の境界を前提とするジョブ型とは緊張関係にあります。

同志社大学の労働研究グループによる2024〜2026年の継続研究によれば、**日本企業ではジョブ・ディスクリプションに明記されていない業務への対応が、依然として評価や信頼形成に強く影響している**と指摘されています。形式上は職務が限定されていても、実態としては「書いていないが期待される仕事」が存在し続けているのです。

この構造を理解するため、欧米型ジョブ概念と日本企業の組織規範を対比すると、次のような違いが浮かび上がります。

| 観点 | 欧米型ジョブ運用 | 日本企業の実態 |

|---|---|---|

| 職務範囲 | 契約で明確に限定 | 状況に応じて拡張されやすい |

| 評価の軸 | 成果と役割達成 | 成果+姿勢・貢献行動 |

| 未定義業務 | 原則として対象外 | 対応が期待される |

問題は、ジョブ型の制度だけを導入し、組織規範が変わらない場合に生じます。社員は「職務は限定されているはずなのに、実際には断れない」という矛盾を抱え、結果として業務負荷は従来と変わらないまま、裁量や納得感だけが低下します。**これは制度疲労ではなく、規範と制度の設計思想が噛み合っていないことによる摩擦**です。

さらに、日本企業特有の査定文化も衝突を増幅させます。職務給は本来、一定の役割を果たしている限り安定した報酬が支払われる仕組みですが、日本では「減点評価」への恐怖が根強く残っています。その結果、社員は職務外の仕事にも積極的に関与し続け、ジョブ型の核心である「仕事の線引き」が実質的に無効化されます。

パーソル総合研究所の分析でも、**ジョブ定義と評価基準を切り分けずに運用すると、現場では従来以上に暗黙の期待が増える**とされています。つまり、ジョブ型を導入するほど、説明されない仕事が増えるという逆説が起きているのです。

この衝突を緩和するためには、JDを精緻化するだけでは不十分です。経営層が「どこまでを組織として求め、どこから先は個人の善意に委ねるのか」を言語化し、評価や処遇と切り離す覚悟が求められます。**包括的に頑張る人が報われる文化を残すのか、それとも職務に集中できる環境を優先するのか**。その選択こそが、2026年以降の日本型ジョブ運用の成否を左右します。

摩擦を前提にした再均衡戦略の考え方

摩擦を前提にした再均衡戦略とは、ジョブ型人事を理想形に一気に近づける発想を捨て、摩擦が生じること自体を制度設計の前提条件として組み込む考え方です。2026年時点で多くの企業が直面している課題は、制度の未完成さではなく、摩擦を想定しないまま導入を進めたことによる歪みの累積にあります。

人事白書2025やJACリサーチの調査が示す通り、ジョブ型は導入の有無で白黒が分かれる制度ではありません。実態としては、職務定義、評価、報酬、配置転換の各要素が部分的に混在し、組織内で緊張関係を生んでいます。再均衡戦略の核心は、この緊張を解消するのではなく、調整可能な状態に保つことにあります。

| 摩擦の発生点 | 従来の対応 | 再均衡戦略の視点 |

|---|---|---|

| 職務の固定化 | 例外的配置転換で対応 | 期間限定ジョブとして制度化 |

| 管理職の負荷 | 精神論で吸収 | 役割分解と支援機能の外在化 |

| 賃金格差への不満 | 説明責任の強化 | 調整給・学習機会による緩衝 |

例えば管理職の罰ゲーム化は、ジョブ型が専門職を厚遇する一方で、マネジメント業務を無限定に残したことから生じています。パーソル総合研究所の分析によれば、負担と裁量、報酬のバランスが崩れた役割は、いずれ担い手を失います。再均衡戦略では、評価、育成、労務管理といった業務を切り分け、管理職を万能職として扱わない設計が重視されます。

また、労働法理との摩擦も再均衡の重要な対象です。不利益変更の合理性が厳格に問われる中、2025年以降の裁判例や実務指針では、激変緩和措置やリスキリングの提供が事実上の前提条件となっています。これは法的リスク回避に留まらず、制度移行のスピードを意図的に落とすための調整弁として機能しています。

同志社大学の継続研究が指摘するように、ジョブ型は組織文化と衝突した瞬間に機能不全を起こします。再均衡戦略では、職務を絶対視せず、一定期間ごとに見直すことを前提とします。不完全さを許容し、微修正を繰り返す運用こそが、日本型ジョブ型の現実解であり、摩擦を管理可能なエネルギーへと転換する鍵となります。

参考文献

- パーソル総合研究所:2025年-2026年人事トレンドワード解説‐管理職の罰ゲーム化

- 厚生労働省:経済財政運営と改革の基本方針2024

- 日本の人事部:人事白書2025 調査結果

- JACリサーチ:日本のジョブ型雇用の実態調査 2025

- すごい人事:大手企業の動向から読み解く日本型ジョブ型雇用

- 同志社大学学術リポジトリ:日本的ジョブ型雇用の行方